Come riciclare gli scarti bituminosi

Come riciclare gli scarti bituminosiIncrementare il recupero dell’asfalto e delle guaine bituminose in un’ottica di economia circolare di Marco ArezioNonostante si parli ogni giorno di economia circolare esistono ancora settori, in alcuni paesi, in cui si potrebbe fare molto di più nell’ambito della sostenibilità ambientale. Il campo dei composti bituminosi destinati al riciclo vede luci ed ombre. Il bitume, con cui si realizzano i composti bituminosi come le guaine impermeabilizzanti o l’asfalto, proviene dalla distillazione del petrolio e si presenta sotto forma di liquido di colore nero, viscoso, la cui classificazione è espressa rispetto al grado di penetrazione. Nella moderna produzione troviamo tre tipi di bitume: Distillato Ossidato Soffiato I settori in cui si usano maggiormente i prodotti bituminosi sono l’edilizia, i cui vengono impiegate le guaine bituminose per l’impermeabilizzazione delle strutture e il settore stradale in cui vengono impiegati composti aggreganti per la produzione di asfalto. Come tutti i prodotti, anche i composti bituminosi hanno un ciclo di vita prestabilita, finita la quale vanno rimossi e sostituiti. L’operazione di sostituzione rientra nelle buone procedure dell’economia circolare, attraverso le quali i rifiuti devono essere recuperati per il loro riutilizzo. Per quanto riguarda le guaine bituminose lo scarto deve essere avviato agli impianti di triturazione e selezione e può essere riutilizzato nella formazione di manti stradali, in quanto gli elementi sono compatibili con le miscele d’asfalto. Per quanto riguarda il prodotto risultante dalla fresatura delle pavimentazioni stradali, questo rappresenta per eccellenza l’elemento costitutivo delle miscele per le nuove asfaltature. In realtà, il riciclo degli scarti bituminosi, specialmente quello stradale, gode in Europa di luci ed ombre, con numeri molto differenti tra le nazioni. La Germania, per esempio, riutilizza circa l’84% dello scarto delle pavimentazioni stradali, il Belgio addirittura il 95%, la Francia il 70%, il Regno Unito il 90%, mentre l’Italia solo il 25%, secondo i dati dell’associazione strade e bitume Siteb, portando la media Europea al 60%. I numeri del fresato d’asfalto nel mondo sono davvero importanti, se consideriamo che solo in Germania se ne generano circa 13 milioni di tonnellate all’anno e, la considerazione della qualità di un prodotto per asfaltatura, in paesi come gli Stati Uniti, il Giappone e l’Inghilterra, si misura sul numero di volte in cui si può riutilizzare. Il riciclo e riutilizzo dei composti bituminosi in modo corretto porterebbe a minori importazioni di petrolio, riduzione della circolazione dei mezzi pesanti e riduzioni delle emissioni in atmosfera.Categoria: notizie - bitume - economia circolare - riciclo - rifiuti

SCOPRI DI PIU'

Perché la Filiera della Moda Deve Diventare Sostenibile e Socialmente Responsabile

Perché la Filiera della Moda Deve Diventare Sostenibile e Socialmente ResponsabileAbbiamo già avuto modo di parlare degli atteggiamenti consumistici dei giorni nostri in molti settori merceologici, ma la moda, forse, incarna a pieno questi comportamenti discutibilidi Marco ArezioLa moda sta passando da un consumo veloce ad uno ultra veloce, con la conseguenza di comprare, vestire e buttare tutto in un lasso di tempo esiguo. Questo atteggiamento è facilitato dalla riduzione di costi dei vestiti che si è compiuto attraverso la globalizzazione delle produzioni, incentrate prevalentemente in paesi poveri o poverissimi e dall’uso di fibre sintetiche sempre più a buon mercato. Inoltre, le catene distributive internazionali, hanno creato un business basato meno sul profitto del singolo capo e più sulla quantità di vendite elevate in alta rotazione. La corsa a comprimere i prezzi finali dei capi si è riverberato su tutta la filiera, creando marginalità sempre più piccole per la logistica e naturalmente la produzione. Se le vendite diminuiscono si perde la sostenibilità finanziaria di un indotto enorme, che metterebbe in crisi il sistema. Per questo, si produce sempre di più, si consumano sempre più materie prime e si creano sempre più rifiuti. Questa spirale sembra un vantaggio per l’acquirente finale che trova un capo di abbigliamento a buon mercato, ma è assolutamente deleterio per l’ambiente e per chi ci lavora. Se guardiamo il problema dal punto di vista ambientale, possiamo dire che una rotazione così alta dei capi di abbigliamento, la cui maggior parte giacciono inusati nei nostri armadi, comporta: • un utilizzo elevatissimo di materie prime sintetiche, plastica principalmente, che hanno un impatto ambientale molto negativo sia nella produzione che nello smaltimento. • una dispersione di nanoplastiche nell’ambiente durante i lavaggi, materiali che finiscono attraverso gli scarichi, nei fiumi e nei mari ed entrano nella catena alimentare. Questo vuol dire che ci rimangiamo, a piccole dosi i vestiti che continuiamo a comprare. • una quantità sempre maggiore di rifiuti tessili, che possono essere anche pericolosi per l’ambiente per via delle tinte di cui sono impregnati e per la bassa o nulla biocompatibilità. • una problematica crescente per lo smaltimento dei di rifiuti tessili nel mondo a causa della scarsa propensione alla circolarità della filiera, quindi al riciclo. Se poi guardiamo il problema dal punto di vista sociale, la lotta all’economia di scala imperante nel settore ha imposto marginalità sempre più piccole per i lavoratori della filiera. Di questi problemi ci ricordiamo solo quando succedono delle tragedie, come gli incendi nelle ditte di confezionamento dei capi, o nelle aziende di tintura, o nelle fabbriche di scarpe, tutti posizionate in paesi del terzo mondo. Un atteggiamento oppressivo e di sfruttamento dei lavoratori si manifesta in vari modi: • distribuzione del lavoro di rifinitura dei capi in paesi dove la manodopera costa pochissimo e la produzione oraria è elevata • sfruttamento del lavoro minorile per ridurre ulteriormente i costi a disprezzo delle norme internazionali del lavoro e dell’abbandono scolastico • potere contrattuale tra fornitore e cliente assolutamente sbilanciato verso quest’ultimo attraverso il quale non esiste dignità lavorativa • disprezzo per le problematiche ambientali che si possono manifestare nei paesi di produzione dei capi. Come abbiamo sempre detto il potere reale per cambiare le cose lo ha sempre in mano il consumatore finale, che può modificare il corso delle cose facendo acquisti più sostenibili e cambiano le sue abitudini nel campo dell’abbigliamento. Ognuno di noi può responsabilizzarsi nei confronti delle problematiche urgenti che assillano il nostro pianeta e verso chi sta lavorando nel settore della produzione della moda, cercando di fare qualche cosa per contribuire al suo miglioramento e forse, un giorno alla sua risoluzione. Che cosa possiamo fare? • uscire dalla logica della moda ultra veloce, facendo durare di più i capi che abbiamo già, limitando nuovi acquisti, che per la maggior parte potrebbero essere superflui e acquistare solo le cose necessarie. • Non diventare succubi del marketing delle aziende della moda (ma in generale di qualsiasi altro settore) che spinge a sempre nuovi acquisti, manipolando la nostra mente, creando necessità che probabilmente non ci sono, facendo leva sulle debolezze psicologiche della popolazione, come la crescita dell’autostima facendo shopping. • contribuire a far crescere la moda lenta, fatta di capi che non invecchiano ai nostri occhi, porre attenzione alla loro conservazione, imparare nuovamente a fare piccole riparazioni di sartoria per non perdere quella manualità che c’era un tempo nelle famiglie. • partecipare ai nuovi movimenti che permettono lo scambio di vestiti ed accessori o facendo acquisti di capi usati con lo scopo di risparmiare soldi, risorse ambientali e partecipando alla riduzione die rifiuti. • Rifiutare la globalizzazione degli stili e promuovere lo scambio di culture produttive diverse, in modo da ricostruire le filiere multilateralmente a discapito della produzione di pochi marchi internazionali. Ricordati che ogni acquisto che fai incide più o meno sull’inquinamento del pianeta.Categoria: notizie - tessuti - economia circolare - riciclo - rifiuti - moda Foto: WP.F

SCOPRI DI PIU'

Crisi delle Materie Prime? Come Affrontarla nella Vita Quotidiana

Crisi delle Materie Prime? Come Affrontarla nella Vita QuotidianaCrisi delle Materie Prime? Come Affrontarla nella Vita Quotidianadi Marco ArezioCi sono proclami green in ogni trasmissione televisiva, su internet, sui giornali, sui social, in merito alla necessità di ridurre i rifiuti, non solo plastici, ma di tutte le tipologie.Dagli imballi di carta e cartone degli acquisti on line, al packaging alimentare qualunque esso sia, dagli imballi delle bibite agli elettrodomestici usati, dai telefonini vecchi ai vestiti usati, dalle piastrelle rotte agli scarti alimentari, dai mobili vecchi ai materassi e molte altre cose. Se stiamo piano piano capendo che è necessario fare una raccolta differenziata corretta, per aiutare il sistema del riciclo a ridurre i materiali di scarto, cioè quelle frazioni di materiali che noi gettiamo nella pattumiera ma che non sono riciclabili, per errori di separazione in casa o per caratteristiche del prodotto, dobbiamo anche capire che non tutto è riciclabile, oggi, e che il riciclo ha comunque un impatto ambientale. Il riciclo dei rifiuti è necessario per risparmiare materie prime che preleviamo dalla natura per produrre nuovi materiali, per ridurre i rifiuti non riciclabili che potrebbero essere accumulati nelle discariche, ma, allo stesso tempo, una tale organizzazione industriale che consuma energia ha un senso se il suo impatto ambientale è sostenibile. Per sostenibilità del sistema riciclo tradizionale, intendiamo la contabilizzazione delle percentuali di rifiuti non riciclabili che si producono alla fine del processo, l’analisi delle criticità sulla creazione di queste frazioni non riciclabili, la quantità di energia green utilizzata per lavorare e riprocessare i rifiuti e l’emissione di CO2 del processo. Non è sufficiente oggi aver compreso che i prodotti non vanno buttati ma riciclati, perché a volte sarebbe meglio percorrere altre strade, se possibili, invece che avviare lo scarto al riciclo. In attesa che si consolidi il processo industriale del riciclo chimico, che permette la scomposizione chimica dei componenti di un materiale e la riutilizzazione delle molecole come nuove materie prime, senza generare rifiuti, ci si deve interrogare sul bilanciamento di molti fattori nel trattamento dei rifiuti. Inoltre, in questo periodo in cui i prezzi delle materie prime sono esplosi e c’è una marcata indisponibilità sul mercato, credo non ci sia periodo migliore per analizzare alla fonte il sistema dei consumi che generano, poi, i rifiuti. Il consumismo, nell’era attuale dell’attenzione all’ambiente, non è purtroppo cambiato rispetto al passato, si compra, si usa (poco) e si getta.. (tanto), poi qualcuno riciclerà il prodotto (forse). E’ un approccio sbagliato e negativo per l’ambiente, che comporta la mancata soluzione del problema del consumo delle materie prime naturali, dei costi ambientali del riciclo e dei rifiuti che finiscono in discarica. Non si può colpevolizzare completamente il cittadino disattento al problema, senza tenere in considerazione la scarsa attenzione della politica al sul tema, ma oggi, è necessario lavorare in squadra per migliorare la situazione ambientale e ridurre i costi dei prodotti. Se prendiamo in considerazione i prodotti che generano più rifiuti, possiamo identificare, tra gli altri, gli imballi degli articoli che compriamo, fatti spesso di materiali la cui vita potrebbe essere molto lunga, decenni, ma che li utilizziamo con il principio dell’usa e getta. Le bottiglie delle bibite e dell’acqua in vetro o in plastica, i flaconi dei detersivi o dei prodotti per il corpo, le vaschette alimentari, ecc.. Tutti questi materiali sono fatti con materie prime durevoli e quindi si deve far in modo che non vengano buttati alla fine dell’utilizzo, anche se andrebbero nel flusso del riciclo (oneroso), ma si deve fare in modo che siano restituibili al fornitore per il loro nuovo riempimento o vengano riempite dal cittadino stesso riutilizzando l’imballo. Parliamo quindi di vuoto a rendere per i prodotti da igienizzare e vuoto da riempire, per esempio, per i detersivi o i saponi, posizionando nei negozi boxes per riempire le bottiglie da riutilizzare. Il vuoto a rendere, però, non sempre è conveniente, in quanto implica il trasporto dell’imballo vuoto con un impatto ambientale elevato, quindi, se il punto di ricarica è lontano dal consumatore, potrebbe essere meno gravoso riciclarlo. Qui diventa una responsabilità sociale istruire il cittadino sul vero impatto ambientale di una scelta di acquisto senza permettere le azioni di Greenwashing che il produttore del bene potrebbe fare. Atri due temi importanti riguardano il riutilizzo dei beni e il km. Zero. Molti articoli vengono buttati, senza una reale riduzione delle caratteristiche della funzionalità del prodotto o dell’estetica, per poi comprare di nuovi. Il concetto del riuso dei prodotti non significa andare, saltuariamente, nei mercatini rionali per cercare il prodotto usato, ma creare una rete di raccolta di articoli riutilizzabili, con la collaborazione di produttori, che ricondizionino l’oggetto, lo aggiustino se necessario, ne emettano una garanzia e lo si inserisca nuovamente sul mercato. Un telefonino di ultima generazione può diventale obsoleto dal punto di vista del marketing in poco meno di un anno, ma eccellente e ambito per chi non segue le mode, perché buttalo? Per quanto riguarda il Km. Zero è sempre più necessario, in un’ottica di riduzione delle emissioni di CO2 e per ridurre i costi generali del prodotto, i cui costi di movimentazione sono sempre ricalcolati all’interno del prodotto, cercare di comprare merce prodotta sempre più vicina all’ambito del consumo. Perché comprare una bottiglia di acqua minerale che viene da un luogo distante 500 Km. da me quando ho una fonte che produce un prodotto simile a 50 K.? (o perché non bere l’acqua del rubinetto o andare a riempire l’acqua gassata dai dispenser comunali?). Perché comprare una candela che viene dall’altra parte del mondo quando nel nostro paese ci sono le cererie che le producono, solo per fare degli esempi. Ci potrebbero essere mille altri esempi che riguarderebbero il modo di gestire della nostra mobilità quotidiana, le nostre scelte alimentari, quelle politiche, sociali, culturali, e molte altre. Ricordiamoci che ogni nostra scelta di acquisto crea più o meno inquinamento.Categoria: notizie - plastica - economia circolare - riciclo - rifiutiFoto: WP.F.

SCOPRI DI PIU'

Dalla Dipendenza delle Materie Prime Fossili a quella Dei Metalli Rari

Dalla Dipendenza delle Materie Prime Fossili a quella Dei Metalli RariDalla Dipendenza delle Materie Prime Fossili a quella Dei Metalli Raridi Marco ArezioLe crisi energetiche che si stanno susseguendo dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia hanno messo in evidenza, per gli Europei. quanto siamo fragili ed esposti a ricatti su materiali come il carbone, il petrolio e il gas. Se l'Unione Europea sta lavorando per risolvere la dipendenza energetica dalla Russia, non dobbiamo dimenticarci che si stanno profilando altre crisi sulle materie prime che riguardano i metalli rari.Questi vengono usati nelle produzione di energie rinnovabili, nella produzione digitale, nell'elettrificazione della mobilità sostenibile, nello sviluppo dell'energia nucleare, quindi in ogni settore del nostro futuro. Come per l'energia, la posta in gioco è ambientale, economica e geopolitica, data la nostra dipendenza da un numero limitato di paesi produttori, come la Cina, con cui fatichiamo ad avere rapporti politici distesi, con il rischio di non poter contare sulle forniture di questi prodotti. Da molti anni si sta evidenziando che lo sfruttamento delle risorse naturali avrebbe creato problemi di approvvigionamento, ma è dall'esplosione dell'economia basata sulla digitalizzazione, nella quale i metalli rari sono assolutamente necessari, che ci siamo accorti di come sia difficile procurarseli e di come siano in mano a pochi paesi produttori. Nel 2011 la Commissione Europea ha pubblicato per la prima volta un elenco di quattordici materie prime critiche per l'economia europea. Da allora questa lista ha continuato a crescere, tanto che nel 2020 i materiali erano una trentina. In una situazione così difficile e pericolosa, un efficientamento dei sistemi basati sull'economia circolare per il recupero e il riutilizzo dei componenti elettronici dei prodotti diventati rifiuti, ricoprirà una fase imprescindibile dell'indipendenza Europea ai metalli rari. Troppo poco si sta facendo in termini di riciclo del RAEE e molti metalli preziosi finiscono in discarica o bruciati, cosa che l'Europa non può più permetterselo se non vuole finire, come per i combustibili fossili, in uno stato di ricatto economico-politico. Sarà anche importante puntare sul valore dei prodotti, dei suoi componenti e dei materiali che li costituiscono, per dare la massima durabilità nel tempo agli oggetti, attraverso una progettazione intelligente, il riutilizzo e/o l'uso condiviso dei prodotti, la riparazione, il ricondizionamento, il recupero dei pezzi di ricambio. È diventato urgente investire massicciamente nella ricerca e sviluppo di materiali alternativi, ma anche ridurre la domanda di materie prime. Abbiamo bisogno di un piano di investimenti per sviluppare l'economia circolare a livello europeo che sia all'altezza di questa sfida essenziale per il futuro di tutti noi. Governare è prevedere.Categoria: notizie - metalli rari - economia circolare - riciclo

SCOPRI DI PIU'

Valutazione sull’efficienza dell’economia circolare in europa

Valutazione sull’efficienza dell’economia circolare in europaPlastica, vetro, legno, metalli, carta, gommadi Marco ArezioPrima di addentrarci nella valutazione dello stato di salute dell’economia circolare in Europa , è buona cosa ricordarci come la Comunità Europea è arrivata, negli anni, a promulgare norme sempre più ambiziose per spingere l’economia circolare. Dobbiamo partire dal 1975 quando la CEE emanò la prima direttiva relativa alla gestione dei rifiuti che aveva lo scopo, non tanto di responsabilizzare i cittadini Europei al riciclo e riuso, ma di tutelare la competitività commerciale del mercato in relazione alle diverse normative nazionali sullo smaltimento dei rifiuti. Si cercava quindi di impedire che un minore onere nazionale nello smaltimento dei propri rifiuti potesse generare un vantaggio economico sui prodotti finiti, con conseguenze di alterare principio della libera e corretta concorrenza. In quel momento, nonostante già si sapesse delle conseguenze sanitarie ed ambientali che comportava una gestione non oculata dei rifiuti, si preferiva considerare l’aspetto meramente commerciale del mercato. Ma fu solo nel 2008 che la Comunità Europea, attraverso una specifica direttiva, la numero 98, ha disciplinato la corretta gestione dei rifiuti in funzione alla sostenibilità ambientale e al principio di circolarità, con lo scopo di tutelare la salute, l’ambiente e le risorse naturali. Inoltre, nel 2018, è stata aggiornata la direttiva del 2008 innalzando gli obbiettivi di riciclo, ampliando la famiglia dei prodotti da riciclare, migliorando la prevenzione, varando piani di sostegno finanziario al mercato della circolarità, regolando la frazione dei rifiuti avviati allo smaltimento e al recupero energetico e molti altri punti. Per quanto riguarda l’evoluzione, in termini numerici, della circolarità dell’economia Europea negli ultimi 10 anni, si è notato che la produzione complessiva dei rifiuti è rimasta abbastanza stabile, con un valore di circa 2,5 Mld, ma è cresciuto del 7% la frazione di materiale recuperato, passando da 1029 a 1102 Mt. Esistono differenze di performance, tra le varie famiglie di prodotti che compongono il paniere delle attività circolari, in cui vediamo i rifiuti da imballaggio crescere del 27% dal 2006, portando il tasso di riciclo, rispetto all’immesso sul mercato nell’UE28 dal 57 al 67%, perfettamente in linea con le aspettative Europee pari al 65% per il 2025. I paesi con i più alti tassi di riciclo degli imballi sono la Germania con il 71%, seguono la Spagna con il 70% e l’Italia. Vediamo nel dettaglio le varie famiglie: Carta e Cartone A livello Europeo la percentuale di riciclo della carta e del cartone, rispetto al valore di merce immessa sul mercato, è passata dall’83% del 2009 all’85% del 2017, la cui lenta crescita è frutto di una buona attività di recupero avvenuta già negli anni scorsi, portando il comparto a superare gli obbiettivi previsti per il 2025. Ci sono sicuramente anche delle zone d’ombra per il futuro, in quanto il settore deve risolvere l’impatto sugli alti costi energetici che le cartiere devono sostenere e la gestione dello scarto del riciclo. Vetro Il tasso di riciclo degli imballaggi in vetro, a livello Europeo, rispetto al valore del prodotto immesso sul mercato, è passato dal 68% del 2009 al 74% del 2017, ponendo la Germania in testa in termini di volumi, seguita dalla Francia e dall’Italia. Anche in questo settore, come in quello della carta, la possibilità di ampliare la raccolta e il recupero della materia prima passa dall’incremento e dall’ammodernamento degli impianti di trattamento del vetro e dalla soluzione della gestione degli scarti di produzione che vengono generati durante il riciclo. Plastica Per quanto riguarda la plastica i dati di riciclo a livello Europeo ci dicono che la raccolta è passata dal 32% del 2009 al 42% del 2017, ponendo la Germania in testa con la Spagna a 48% seguita dall’Italia. La crescita negli ultimi periodi è stata molto importante, ma è assolutamente necessario risolvere la questione delle plastiche miste che oggi pongono un freno al settore e incrementare l’uso dei polimeri rigenerati che derivano dalle attività di riciclo, verso prodotti che permettono il loro utilizzo. In merito a questo problema si sono emanate alcune normative che impongono l’uso dei polimeri rigenerati, come il PET, nelle bottiglie con capacità fino a 3 litri, e che limitano la produzione e la vendita di prodotti monouso. Ma molto ancora resta da fare in altri ambiti produttivi, dove si potrebbe imporre l’uso di una certa % di materiale rigenerato in quei prodotti che non hanno una valenza sanitaria o alimentare. Legno Il tasso di riciclo Europeo del legno non configura valori di crescita molto elevati, passando dal 38% del 2009 al 40% del 2017, infatti il comparto soffre ancora della cattiva gestione della separazione del legno rispetto ad altri prodotti avviati alla discarica. Si sta comunque lavorando per riuscire a separarlo in modo più mirato, durante la raccolta differenziata, con l’obbiettivo di ridurre in modo sostanziale l’approvvigionamento industriale da risorse naturali. Metalli Per quanto riguarda l’alluminio la crescita del riciclo dei rottami è stata del 44%, passando da 683 Kt del 2009 a 981 Kt nel 2018, mentre per quanto riguarda il riciclo degli imballi si è superato l’obbiettivo del 2030. I settori di interesse riguardano gli scarti dei processi di laminazione, i rottami pre-consumo e post-consumo e gli imballaggi. In merito al riciclo dei rottami d’acciaio, si può notare un aumento da 12,8 Mt del 2009 a 12,9 Mt del 2019. Per gli imballi si evidenzia una buona performance pari all’8% rispetto al volume immesso. Anche in questo settore, nonostante gli obbiettivi del 2025 siano già stati superati, permangono difficoltà da affrontare come la necessità di raccogliere separatamente, in maniera qualitativa gli imballaggi e l’incremento dei prodotti realizzati con materiale riciclato. Gomma I dati relativi al riciclo della gomma e degli pneumatici esausti ha visto un incremento pari al 29%, passando da 136 Kt del 2013 a 176 Kt nel 2018. Da quando si è inserito il principio della “responsabilità estesa del produttore” la raccolta e l’avvio al riciclo degli pneumatici è aumentata riducendo il fenomeno dell’abbandono degli scarti nell’ambiente, fenomeno che tuttavia ancora persiste in alcune nazioni.Categoria: notizie - plastica - economia circolare - riciclo - rifiuti - vetro - gomma - legno - metalli

SCOPRI DI PIU'

La Gestione dei Rifiuti nel Medioevo

La Gestione dei Rifiuti nel MedioevoA partire dal 1200 d.C. nacque l’esigenza di regolare nelle città il problema degli rifiuti domestici e produttividi Marco ArezioA partire dal Medioevo gli agglomerati urbani che crescevano sulla spinta di interessi commerciali, religiosi, produttivi o politici, iniziavano ad affrontare il problema della gestione dei rifiuti, in città di piccole dimensioni ma molto popolose. In “fai da te” non era più una soluzione accettabile. Quando parliamo di rifiuti ci vengono in mente subito immagini come la plastica, la carta, il vetro, il metallo delle lattine e gli scarti alimentari, che costituiscono il mix dei consumi degli imballi moderni. Niente di tutto questo nel medioevo, in quanto, per le tipologie di materie prime a disposizione e per l’abitudine ad usare un modello di economia circolare, che noi stiamo riscoprendo solo ora, che puntava al riutilizzo di tutto quello che si poteva riutilizzare, i rifiuti erano differenti. In cucina si buttava veramente poco, sia come materie prime fresche che come cibi avanzati, i quali, erano ricomposti abilmente in altre forme di alimentazione. Da qui nasce la caratterizzazione della “cucina povera” fatti di elementi freschi che venivano dalla campagna, che seguivano le stagioni, con cui si realizzano piatti non raffinati ma essenziali. Le materie prime di cui disponevano le persone erano fatte principalmente di legno, ceramica, stoffe, coccio, rame per le pentole e ferro per altre attrezzature. Tutte queste tipologie di materiali, a fine vita andavamo eliminate. Inoltre, in quel periodo, esisteva anche il problema dello smaltimento delle deiezioni, che costituivano un pericolo principalmente di tipo sanitario oltre che di decoro. Nelle città, per un certo periodo, si producevano anche prodotti come il pellame e il cuoio che creavano scarti solidi e liquidi altamente inquinanti e maleodoranti i quali creavano grandi problemi igienico-sanitari, tanto che poi, come vedremo più avanti, si decise di delocalizzare queste attività fuori dai centri urbani. Tutti questi rifiuti solidi venivano abbandonati lungo le strade, giorno dopo giorno, creando problemi per la salute della popolazione residente e di decoro per le città che incominciavano ad attrarre viandanti per affari o pellegrini per attività religiose. I rifiuti liquidi delle attività artigianali venivano smaltiti nei fossi, nei fiumi o nei campi direttamente senza troppi riguardi. A partire dal XII secolo d.C. la crescita demografica e artigianale delle città faceva nascere la voglia di primeggiare dal punto di vista dell’importanza sociale e della bellezza architettonica, mettendo in competizione una città con l’altra. Il miglioramento dell’aspetto estetico dei centri abitati doveva passare anche sulla riqualificazione delle strade cittadine che non potevano più ospitare ogni sorta di liquame, rifiuto e scarto di cui la cittadinanza si voleva disfare. Nasce così a Siena, per esempio, l’ufficio della “Nettezza Pubblica”, situato in piazza del Campo che, a partire dal 9 Ottobre 1296, iniziò ad appaltare la pulizia delle aree cittadine per la durata di un anno. L’appalto consisteva, non solo della pulizia delle strade con il diritto di trattenere tutti i rifiuti considerati in qualche modo riutilizzabili, ma anche la pulizia delle aree dei mercati con l’acquisizione della proprietà delle granaglie di scarto. Inoltre il comune affidava all’appaltatore una scrofa con i suoi piccoli, che lo aiutassero nella pulizia di ciò che era commestibile per i maiali. Per quanto riguarda le attività artigianali, la prima forma di regolamentazione della gestione dei rifiuti produttivi la troviamo nelle Costituzioni di Melfi, emanate nel 1231 da Federico II, che costituivano la prima raccolta di leggi in materia sanitaria. In particolare imponeva lo spostamento di produzioni nocive per la popolazione, come la concia delle pelli o la produzione di cuoio, all’esterno delle aree abitate. In altre zone geografiche, come a Friburgo, città medioevale fondata nel 1120, importante centro dell’area Germanica, vennero realizzati numerosi canali in cui era severamente vietato riversare immondizie da parte dei cittadini. Gli scarti solidi, prodotti dalle case e dalle attività artigianali, dovevano essere conferiti ai centri di raccolta stabiliti dalle autorità che, poi, provvedevano allo smaltimento gettandoli nel fiume Dreisam. Il sistema però, non sembrava realmente funzionare, in quanto i cittadini, il più delle volte gettavano i rifiuti nei vari canali evitandosi la strada verso i centri di raccolta.Categoria: notizie - storia - economia circolare - riciclo - rifiuti

SCOPRI DI PIU'

Come Funziona il Riciclo dei Materassi e perché viene Fatto

Come Funziona il Riciclo dei Materassi e perché viene FattoIl materasso ci accompagna per anni durante le nostre notti, è un compagno fedele e comodo all’interno della nostra casa.di Marco ArezioQuando lo abbiamo comprato non ci siamo preoccupati, nel dettaglio, di come fosse fatto, ma ci siamo seduti o sdraiati sopra per decretarne la comodità o meno. Come tutti i prodotti, anche il materasso ha una vita utile e, terminata la propria, si procede alla sostituzione, facendolo passare da nostro compagno di camera a rifiuto. Già, rifiuto. Un rifiuto composto da plastica, stoffa, metalli, schiume, imbottiture varie che ne fanno una grande risorsa di materie prime ma che, ancora oggi, finisce spesso incenerito o in discarica. Nonostante le normative parlino chiaro in termini di riciclo e, nonostante i grandissimi volumi di sostituzione annui dei materassi, che generano circa 5 milioni di pezzi all’anno solo in Italia, la circolarità del prodotto è ancora molto scarsa. Il materasso ha al suo interno materie prime sicuramente recuperabili nella filiera dei tessuti, dell’industria del metallo e in quella della plastica attraverso il recupero del poliuretano e delle schiume. Quindi, tecnicamente, il riciclo quasi completo dei prodotti è possibile, ma quello che manca oggi, in maniera diffusa, è il conferimento del materasso in una filiera dedicata e le attività industriali della separazione dei componenti. Inoltre, l’industria deve progettare e costruire materassi i cui componenti possano, in un futuro, prevedere un riciclo semplice, completo e al minor costo possibile. Nell’ottica del riciclo di questa tipologia di prodotto è da sottolineare l’interessante accordo tra Basf e Neveon che puntano al riciclo chimico del materasso a fine vita. Questo accordo ha lo scopo di migliorare la circolarità dei prodotti, studiando come incrementare la riciclabilità dei singoli componenti. Le schiume che sono all’interno dei materassi diventati ormai rifiuti, sono l’oggetto dello studio per il riciclo chimico del poliuretano che, secondo le intenzioni di Basf, tornerebbero a rigenerare una nuova materia prima per produrre nuove schiume poliuretaniche. Attraverso il processo di riciclo chimico, la materia prima che ne scaturisce è perfettamente equiparabile, dal punto di vista qualitativo, ad una vergine di provenienza petrolchimica, con un enorme vantaggio di riduzione dei rifiuti e di impatto ambientale. Categoria: notizie - pmaterassi - economia circolare - riciclo - rifiuti

SCOPRI DI PIU'

Il Miraggio del riciclo dei Rifiuti nella Macedonia del Nord

Il Miraggio del riciclo dei Rifiuti nella Macedonia del NordIl Miraggio del riciclo dei Rifiuti nella Macedonia del Norddi Marco ArezioA due passi dal cuore produttivo dell'Europa, non lontano dal parlamento Europeo dove domina una corsa virtuosa alla tutela dell'ambiente e all'incremento del riciclo dei rifiuti, al centro di un'area in cui la popolazione ha sdoganato l'economia circolare, la Macedonia del nord, secondo quanto riportato da Aleksandar Samardjiev, resta lontano anni luce dal resto d'Europa sul tema della gestione dei rifiuti. Vediamo perchèNonostante alcuni esempi positivi, in Macedonia del Nord il riciclo resta a livelli estremamente bassi. Secondo esperti e osservatori, il paese deve elaborare in fretta una strategia a lungo termine nella gestione dei rifiuti Le famiglie raccolgono i rifiuti in un unico bidone e poi lo svuotano nei contenitori in strada: poi la spazzatura viene portata dai camion comunali in una discarica, dove viene accumulata sul terreno. Questa è, in buona sostanza, l'immagine che sintetizza la gestione dei rifiuti in Macedonia del Nord, con livelli estremamente bassi di selezione e riciclo. Più rifiuti, meno riciclo Le statistiche confermano la disastrosa situazione: mentre la quantità totale di rifiuti raccolti nel paese è in costante aumento, la capacità di riciclo procede nella direzione opposta. Nel 2017 la Macedonia del Nord ha generato 787mila tonnellate di rifiuti, di cui solo lo 0,6% è stato riciclato. Nel 2018 i rifiuti sono aumentati a 855mila tonnellate, con un tasso di riciclo dello 0,5%. Nel 2019 i rifiuti hanno raggiunto le 916mila tonnellate, mentre la capacità di riciclo è scesa ad un mero 0,3%. Secondo i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale, l'attuale quadro giuridico è corretto e coerente con gli standard dell'Unione europea, ma le leggi, le strategie e i piani per la gestione dei rifiuti e la protezione ambientale sono male applicati a livello municipale. I comuni dovrebbero iniziare a lavorare sulla selezione dei rifiuti: non c'è quasi nessuno smistamento dei rifiuti e bidoni separati, cioè dovrebbe essercene uno (giallo) per gli imballaggi in plastica, vetro, carta ecc. e uno per i rifiuti misti non riciclabili. “In questo modo, i rifiuti del bidone giallo non andrebbero in discarica, ma sarebbero separati in carta, vetro, plastica, ecc. e riciclati. Al momento, i cittadini non sono pronti a selezionare, né hanno l'infrastruttura per farlo. Servono anche maggiore controllo e supervisione da parte degli ispettori municipali”, spiega a OBCT Ana Karanfilovska Mazneva, capo del dipartimento ministeriale di Gestione dei rifiuti. Nella sua relazione 2020 sull'andamento del trattamento dei rifiuti, l'Ufficio statale di revisione conclude che la selezione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani vengono eseguite solo in alcuni comuni e in misura limitata. Anche il tasso di riciclo è basso. Pertanto, è necessaria un'azione più intensa da parte dello stato, delle autorità locali e del settore imprenditoriale per migliorare in questo settore. Prilep, un esempio positivo I media locali portano spesso ad esempio la città di Prilep, saldamente al primo posto per la selezione dei rifiuti nel paese, che contribuisce tanto quanto tutte le altre città macedoni messe insieme, compresa la capitale Skopje. Con una popolazione di 75mila abitanti, la città genera ogni anno da 28mila a 31mila tonnellate di rifiuti, di cui la società di servizi pubblici Komunalec riesce a selezionare e vendere fino a 13mila tonnellate di rifiuti selezionati, quasi la metà delle quantità raccolte. Solo nel 2020, questa società di servizi pubblici è riuscita a selezionare e vendere 822 tonnellate di rifiuti di carta e cartone, 87 tonnellate di vari tipi di rifiuti di plastica e imballaggi in PET, 56 tonnellate di nylon e 78 tonnellate di imballaggi in vetro dalla città. Inoltre, sono state raccolte circa tremila tonnellate di detriti edilizi con i propri contenitori per detriti edilizi, che ricoprono la discarica comunale con rifiuti urbani. L'azienda seleziona anche da duemila a tremila tonnellate di materiali di scarto aggiuntivi (tessuti, mobili, legno, ecc.), che però attualmente non vengono venduti nel paese o all'estero. Il comune chiede, ma non ha ancora ricevuto, assistenza dallo stato per un ulteriore trattamento dei rifiuti attraverso la realizzazione di un Centro Secondario di Selezione. Alla ricerca di una strategia efficace di gestione dei rifiuti A livello giuridico, il territorio della Macedonia del Nord è diviso in otto regioni che hanno le proprie discariche. Nonostante le buone intenzioni, tuttavia, la spazzatura viene semplicemente gettata a terra e non trattata. “L'idea è di trasformare le discariche in verie e propri centri per la gestione complessiva dei rifiuti. Quando vengono distribuiti i bidoni dei rifiuti domestici, la selezione secondaria dovrebbe essere effettuata nelle discariche regionali e quindi la carta, il cartone, il vetro e la plastica raccolti dovrebbero essere venduti al settore privato del riciclo, riducendo quindi finalmente i rifiuti abbandonati in tutto il paese", spiega Ana Karanfilovska Mazneva. Igor Makaloski, rappresentante di una delle aziende che raccolgono rifiuti selezionati in collaborazione con i comuni, ritiene che sia necessario che le persone diventino più consapevoli dei vantaggi della selezione dei rifiuti. Afferma che la sua azienda, pur collaborando con oltre 40 amministrazioni locali in Macedonia del Nord, dove vivono oltre il 70% dei 2 milioni di abitanti, raccoglie solo 1.800 tonnellate di rifiuti di imballaggio. “Purtroppo in Macedonia del Nord molto spesso abbiamo solo dichiarazioni di principio quando si parla di ecologia.Insieme, dobbiamo impegnarci di più su questo problema. Ci sono carenze nel processo di raccolta e parte dell'attrezzatura installata è costantemente vandalizzata da cittadini senza scrupoli. Ma questo non ci solleva dalla responsabilità di trovare modi per raccogliere i rifiuti di imballaggio e smaltirli in luoghi appropriati”, spiega Makaloski.L'attivista Branko Prlja (fondatore dei gruppi "Dare, non bittare" e "Non buttare, non inquinare" per sensibilizzare al riciclo, il riutilizzo e l'uso ridotto al fine di preservare l'ambiente) afferma che lo stato dovrebbe essere coinvolto più attivamente nel processo di riciclo. “Vietare, limitare o tassare i materiali non riciclabili. In questo modo non verranno utilizzati e non finiranno nelle discariche. D'altra parte, può aiutare le aziende sovvenzionate a riciclarli o facilitarne il trasporto verso paesi che possono riciclarli”, ha scritto Prlja nel suo blog. Molte scadenze per gli obiettivi di selezione e riciclo in vari piani nazionali sono già state mancate: il riutilizzo e il riciclo del 50% dei rifiuti domestici era previsto per il 2020, ma rimane ad oggi un obiettivo non raggiunto. La ricerca ambientale mostra anche che i rifiuti lasciati a terra emettono sostanze e gas nocivi, diventando così una delle cause dell'inquinamento atmosferico, un altro grave problema sanitario nella Macedonia del Nord. Categoria: notizie - plastica - economia circolare - riciclo - rifiuti - macedonia

SCOPRI DI PIU'

Fanghi di depurazione per l’agricoltura: un azzardo?

Fanghi di depurazione per l’agricoltura: un azzardo?Nell’ottica dell’economia circolare sono state identificate alcune tipologie di fanghi di depurazione utilizzabili, ma lo smaltimento rimane complesso di Marco ArezioSembra una lotta già vista in altri settori tra i prodotti eco compatibili e quelli di derivazione industriale che tanto ha interessato la popolazione e un po’ meno la politica. Come per la plastica, il vetro, il legno, la carta e metalli, esiste una competizione sotto traccia tra prodotto “vergine” e prodotto da riuso. Il fango di depurazione è un altro esempio della complicata normativa che regge il mercato dei rifiuti rispetto alle esigenze sul territorio degli operatori del settore. Esistono, in alcune aree, divieti assoluti nell’utilizzo di questi fanghi trattati e libertà di utilizzo in altre, complice anche una normativa che in alcuni paesi è ancora del secolo scorso. Ma cosa è il fango da depurazione? Le cosiddette acque nere delle reti fognarie che confluiscono nei depuratori cittadini, vengono trattate meccanicamente, biologicamente e chimicamente in modo da rendere il fluido di risulta adatto alla reimmissione in natura senza creare alterazioni nell’ecosistema. Queste operazioni creano uno scarto di lavorazione che è composto da un fango contenente parti organiche e inorganiche in gran parte biodegradabili. I fanghi si dividono in fanghi primari e secondari. I primari sono costituiti prevalentemente in: Organici, quali la cellulosa gli zuccheri i lipidi e le proteine, che sono facilmente biodegradabili Inorganici, quali la sabbia gli ossidi metallici e i carbonati Organici non facilmente biodegradabili, come le fibre le gomme e semi I fanghi secondari sono costituiti prevalentemente da: Solidi sospesi che non sono stati trattenuti dalla sedimentazione primaria Solidi prodotti direttamente dall’impianto, quali sostanze che non vengono attaccate dai batteri e solidi disciolti biodegradabili che vengono attaccate dai batteri. Senza entrare nello specifico delle differenze chimiche dei fanghi primari e secondari e sul loro diverso trattamento in un impianto di depurazione possiamo dire che i fanghi secondari sono i più ricchi di nutrienti, come l’azoto e il fosforo rispetto ai primari, quindi più adatti ad un uso in agricoltura. Quelli primari, invece, hanno un potere calorifico maggiore dei secondari biologici e quindi più indicati allo smaltimento per incenerimento. In realtà, per le difficoltà che le normative ambientali stanno ponendo, una consistente frazione di fanghi, che potrebbero essere utilizzati in agricoltura, si sta accumulando nei depositi in quanto non trovano uno sbocco commerciale. Se consideriamo che la produzione dei fanghi da depurazione non si ferma mai, in quanto le acque nere confluiscono ogni giorno nei depuratori, l’enigma di dove collocarli aumenta sempre più ogni giorno. Il problema non è solo per gli impianti di depurazione, ma coinvolge anche gli agricoltori che sono costretti ad usare concimi chimici quando la natura ci dà le stesse sostanze che necessita la terra sotto forma di liquami trattati. I metodi per affrontare questa emergenza vede la reazione degli operatori divisi tra passivi e attivi. Per passivi intendiamo le soluzioni tecniche che mirano, attraverso metodi di gestione del ciclo di depurazione, alla riduzione della quantità di fango di risulta. Tra quelli attivi troviamo proposte per trasformare il fango in “gesso di defecazione” ottenendo un prodotto che non è più da considerare rifiuto, ma come un additivo che può essere utilizzato in agricoltura come correttivo delle ricette di concimazione. Un altro progetto è la “carbonizzazione accelerata del fango” attraverso la permanenza dei fanghi in un’autoclave ad alta pressione (18 bar) e ad alta temperatura (190°). Così facendo si genera una trasformazione dei fanghi in un prodotto definito “biocarbone”. Una ulteriore linea di smaltimento è quella di mischiare i fanghi di depurazione, attraverso un impianto di iniezione dei fanghi disidratati, ai processi di combustione dei rifiuti, creando una co-combustione che utilizzerebbe una percentuale di fanghi tra il 7 e 8% rispetto ai rifiuti immessi.Categoria: notizie - fanghi - economia circolare - riciclo - rifiuti - fanghi di depurazioneApprofondisci l'argomento

SCOPRI DI PIU'

Le pale eoliche: un rifiuto difficile che può essere riciclato

Le pale eoliche: un rifiuto difficile che può essere riciclatoPale eoliche, una composizione di molti materiali solidamente ancorati tra loro ne rendeva impossibile il riciclodi Marco ArezioIl vento è un pilastro della produzione delle energie rinnovabili e, da anni, si sta sfruttando con sempre maggiore interesse costruendo ed installando turbine che possano intercettare il vento e creare energia elettrica. Nonostante la prima informazione che ci è giunta dal passato circa l’utilizzo del vento per scopi meccanici risale al I secolo D.C. ad opera dell’Ingegnere greco Erone di Alessandria, la forza del vento all’epoca veniva soprattutto sfruttata nel campo navale, per riempire le vele e creare il moto delle barche sull’acqua. Intorno al IX secolo D.C. si iniziò in India, Iran e in Cina, ad usare il vento per far girare delle pale telate che potevano imprimere una forza ad un sistema di trasmissione, attraverso il quale si potevano eseguire nuovi lavori meccanizzati, come macinare i cereali, pompare l’acqua o eseguire alcune attività nel campo edile. In Europa i mulini a vento si diffusero in maniera capillare, soprattutto in Olanda, utilizzandoli per pompare l’acqua dai terreni sotto il livello del mare. Questa operazione fu così importante nelle operazioni di bonifica, che il mulino a vento assunse una figura rappresentativa del paese. Per vedere l’uso del vento nella produzione di energia elettrica, abbiamo dovuto aspettare fino al 1887 quando il professor James Blyth costruì, nel suo guardino, la prima turbina eolica per dare la corrente al suo cottage. Il risultato fu così incoraggiante che nel 1891 depositò il brevetto. Negli anni successivi molti altri inventori e scienziati studiarono, testarono e brevettarono, migliorie sul numero di pale ideale per fruttare al meglio la forza del vento, il loro profilo, i sistemi meccanici dei rotori e le altezze corrette di installazione delle turbine. Le pale eoliche, non metalliche, sono formate da un agglomerato di prodotti la cui prevalenza è costituita da legno di balsa, plastica, fibra di vetro, ed in misura minore da fibre di carbonio e metalli vari. Il ciclo di vita di un parco eolico può essere considerato intorno ai 25 anni e, recentemente, si è presentata la prima ondata di turbine dismesse. Teniamo in considerazione che, nella sola Germania, si prevedono nel 2024 circa 15.000 pale da riciclare. La difficoltà di separare gli elementi che costituiscono il manufatto ha fatto mettere in moto l’istituto tedesco WKI, che hanno studiato come separare il legno di balsa dalle parti plastiche e dalla vetroresina, al fine di recuperare le parti in legno per costruire nuovi pannelli isolanti per edifici. In una lama del rotore può contenere fino a 15 metri cubi di balsa, un legno leggerissimo e molto resistente, ma essendo solidarizzato con la vetroresina e la plastica, era considerato un rifiuto non riciclabile e finiva negli impianti di incenerimento o nelle cementerie come combustibile. L’istituto WKI dopo vari tentativi, ha capito che i componenti si potevano separate sfruttando la loro tenacità, infatti inserendo il prodotto in un mulino a rotazione e scagliando il pezzo contro delle parti metalliche, la balsa si scomponeva dai pezzi in vetroresina e da quelli in plastica. La balsa recuperata veniva ceduta agli impianti di produzione di pannelli fonoisolanti ultraleggeri, infatti, questi, raggiungono una densità di circa 20 Kg. per metro cubo e le loro prestazioni sono paragonabili ai pannelli in polistirolo.Categoria: notizie - pale eoliche - economia circolare - riciclo - rifiutiGeneratore di corrente con pale eoliche da casaVedi maggiori informazioni sull'energia eolica

SCOPRI DI PIU'

L’impiego dei polimeri nel campo dell’ecologia

L’impiego dei polimeri nel campo dell’ecologiaPolimeri nel campo dell’ecologiadi Marco ArezioCi sono i campi di applicazione tradizionali dei polimeri plastici che tutti conosciamo, permettendoci di usare i prodotti plastici quotidiani, poi ci sono campi di utilizzo davvero impensabili. Secondo le informazioni dell’Universitàdi Iztapalapa in Messico, un team di ricercatori universitari, capeggiato dalla Dott.ssa Judith Cardoso, sta studiando gli impieghi di vari polimeri e biopolimeri, per migliorare le performance di alcune operazioni di carattere ecologico. Due di questi progetti riguardano la pulizia dei pozzi profondi e il trattamento dell’acqua di scarto proveniente dai lavaggi delle auto che sono notoriamente contaminate. Nel caso dell’autolavaggio si trattava di poter gestire i materiali di scarto, di origine biologica e trasportati dall’acqua, attraverso il legame con un polimero, creando dall’unione, un elemento pesante che scendesse sul fondo delle vasche di raccolta, consentendo così di pulire l’acqua. Questo nuovo composto può essere definito un fango che ha caratteristiche tali da poter essere utilizzato per il compostaggio. Nel caso della purificazione dei pozzi di acqua dai metalli pesanti, quali il Cromo 6 e l’arsenico, il gruppo di ricerca, in collaborazione con il National Polytechnic Istitute (IPN), sta sperimentando l’impiego di resine a base di polimeri. Questo studio vuole trovare una soluzione per l’estrazione dell’acqua in assenza dei due inquinanti, che sono facilmente presenti nei pozzi in aree semi-aride. Il processo prevede inoltre l’impiego della tecnologia di elettrodeionizzazione in una cella elettrochimica. Un altro studio su cui si stanno concentrando i ricercatori è quello di riuscire ad immagazzinare, nelle resine riciclate, una certa quantità di CO2 con lo scopo di produrre un abbattimento di quella circolante e, inoltre, creare resine con un maggior valore aggiunto. Infatti, se si riuscisse a trovare un metodo industriale di immagazzinamento della CO2 nelle resine riciclate, si creerebbero delle basi polimeriche che si potrebbero trasformare, secondo i ricercatori, in etanolo metanolo e biocarburanti od altri composti da utilizzare come materie prime.Categoria: notizie - polimeri - economia circolare - riciclo - rifiuti - ecologia

SCOPRI DI PIU'

Il Riciclo dei Materiali Edili: dalla Polvere all’Arte

Il Riciclo dei Materiali Edili: dalla Polvere all’ArteIl Riciclo dei Materiali Edili: dalla Polvere all’Artedi Marco ArezioPensando ai materiali edili esausti, frutto di demolizioni o ristrutturazioni, vengono sovente in mente immagini di mattoni e cemento a blocchi irregolari, piastrelle rotte, resti di infissi, vetri rotti, pavimenti demoliti per la sostituzione.Mi verrebbe da dire, polvere e sudore, dove la demolizione o il cambio di destinazioni dei locali è la creazione di quello che viene definita macerie. Le macerie sono una massa non definita di materiali di scarto provenienti dai cantieri, che fino a poco tempo fa avevano come unico sbocco la discarica, in cui si riversavano in modo irrecuperabile, come un ammasso di elementi senza più curarsene. L’avvento dell’economia circolare ha portato più consapevolezza anche nel mondo dell’edilizia, iniziando a ripensare ad un’azione di selezione dei materiali di risulta del cantiere e, soprattutto, a una nuova vita che si può attribuire ai materiali che prima erano abbandonati nelle discariche. Oggi, si comincia a parlare di calcestruzzo riciclato, espresso in granulometrie differenti che possono originare a nuovi inerti per le nuove mescole cementizie. Si parla di recuperare gli infissi, selezionandoli per materiale, dividendo quindi la plastica dal metallo e dal legno ed avviando i materiali alla creazione di nuovi prodotti. I manti impermeabili, espressi sotto forma di guaine bituminose o di PVC o lastre bitumate, trovano nella selezione e riciclo una nuova vita in differenti mercati. Potrei continuare ad elencare le nuove strade che siamo riusciti a far percorrere a tutti quei materiali di scarto dei cantieri edili che affogavano nelle discariche, con conseguenze ambientali ed economiche elevate. Un passo avanti è poi stato fatto attraverso la richiesta dei progettisti e dei clienti di avere una casa più sostenibile, fatta di prodotti che abbiano una componente riciclata, con un impatto ambientale minore rispetto al passato. Ci sono però da segnalare delle eccellenze, aziende che hanno sposato l’economia circolare dei prodotti edilizi con un concetto di alta qualità, forse con un’impronta di qualità artistica. Un esempio potrebbero essere le mattonelle in cotto, frutto di un recupero certosino in edifici storici in cui si stanno facendo ristrutturazioni o demolizioni, il cui obbiettivo è il recupero funzionale delle vecchie mattonelle in cotto, cercando di salvare l’integrità dell’elemento. Una volta recuperate e pulite possono essere vendute come nuovi pavimenti in cotto riciclato, ma possono essere anche lavorate in modo da dare un valore estetico elevato e artistico al pavimento che si dovrà fare. Queste lavorazioni possono prevedere inserti in marmo di carrara, con fregi o forme a richiesta, che esaltano la storicità del pezzo ed impreziosiscono l’ambiente con decorazioni di alta fattura artigianale. Le piastrelle in cotto recuperato sono trattate una a una, secondo le indicazioni e i gusti dei clienti, per creare pavimenti unici che possano rispecchiare il gusto e la calda atmosfera che ogni committente vuole trovare nella propria casa. Categoria: notizie - materiali edili - economia circolare - riciclo - rifiutiVedi i prodotti edili riciclati

SCOPRI DI PIU'

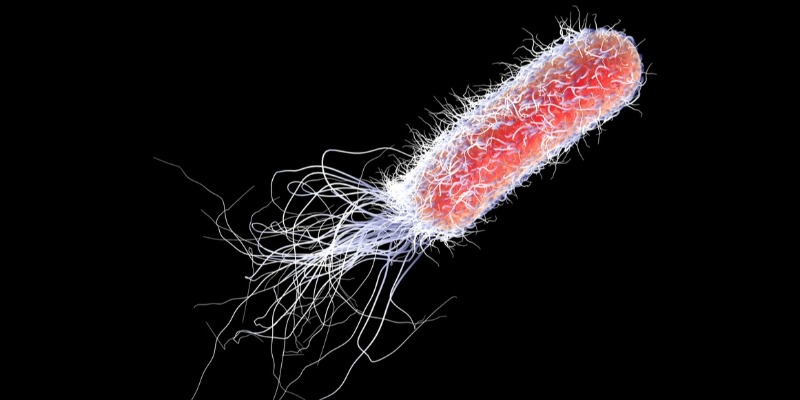

Ricerche microbiologiche per studiare un batterio che decompone il poliuretano

Ricerche microbiologiche per studiare un batterio che decompone il poliuretanoLo Pseudomonas è un batterio, che potrebbe decomporre i legami della resina termoindurente come il poliuretanodi Marco ArezioTra le varie attività di studio, sulle strade alternative nella gestione dei rifiuti, la microbiologia si sta sforzando di trovare e testare batteri per scomporre quei legami chimici definiti irreversibili, come quelli del poliuretano. Le resine termoindurenti, di cui fa parte il poliuretano, è un materiale molto rigido costituito da polimeri reticolati nei quali il moto delle catene polimeriche è fortemente limitato dall’elevato numero di reticolazioni esistenti. Durante il riscaldamento subiscono una modificazione chimica irreversibile. Le resine di questo tipo, sotto l’azione del calore nella fase iniziale, rammolliscono (diventano plastiche) e, successivamente, solidificano. Contrariamente alle resine termoplastiche, non presentano la possibilità di subire numerosi processi di formatura durante il loro utilizzo. Le resine termoindurenti, sono materiali nei quali il moto delle catene polimeriche è fortemente vincolato da un numero elevato di reticolazioni esistenti. Infatti, durante il processo di produzione, subiscono modifiche chimiche irreversibili associate alla creazione di legami covalenti trasversali tra le catene dei pre-polimeri di partenza. La densità delle interconnessioni e la natura dipendono dalle condizioni di polimerizzazione e dalla natura dei precursori: generalmente essi sono sistemi liquidi, o facilmente liquefacibili a caldo, costituiti da composti organici a basso peso molecolare, spesso multifunzionali, chimicamente reattivi, a volte in presenza di iniziatori o catalizzatori. Il poliuretano è un composto largamente usato come isolante termico, nel settore dell’edilizia, dell’industria dell’auto, negli elettrodomestici, nelle celle frigorifere, nel settore navale e ferroviario, nei mobili, nel settore calzaturiero e in molti altri settori industriali. Ogni anno, nella sola Europa, si producono circa 3,5 milioni di tonnellate di poliuretano che, alla fine del ciclo di vita, non trova una corretta destinazione nel settore del riciclo e vanno a finire normalmente in discarica. La difficoltà che oggi incontra questa tipologia di rifiuto plastico nel processo di riconversione, finchè il riciclo chimico non avrà preso piede, hanno spinto le ricerche biologiche a tracciare nuove strade. Un gruppo di ricerca Europeo chiamato P4SB sta studiando materiali provenienti dalla biologia sintetica che siano in grado, tramite dei catalizzatori batterici, di creare bio enzimi che possano depolimerizzare il poliuretano, ma anche il PET. Lo studio ha identificato un batterio, chiamato Psneudomonas, che opportunamente ingegnerizzato, sia in grado di metabolizzare i componenti del poliuretano, che verranno poi resi, all’interno della massa batterica, sotto forma di bio plastica. Questo batterio ha la capacità di sopravvivere in condizioni estreme ed è molto resistente alle sostanze tossiche, infatti è un nemico per eccellenza nel campo medico in quanto resiste facilmente agli antibiotici. Fa parte della famiglia dei batteri gram-negativi che colpisce normalmente le persone con barriere immunitarie basse o con problemi alla pelle e alle mucose. Il batterio nell’uomo scatena malattie associate alle infezioni, come i problemi respiratori, la polmonite, l’endocardite, meningiti, problemi agli occhi, alle articolazioni, gastrointestinali, dermatologici e altre forme di reazione del corpo. Questo dimostra che è un batterio da prendere sul serio e il suo utilizzo nel campo microbiologico, applicato al riciclo delle plastiche come il poliuretano, fa capire il grado di colonizzazione e decomposizione che potrebbe mettere in campo se trattato con le dovute attenzioni.Categoria: notizie - plastica - batteri - riciclo - rifiuti - poliuretano

SCOPRI DI PIU'

Anche i Cavalli Preferiscono gli Pneumatici Riciclati

Anche i Cavalli Preferiscono gli Pneumatici RiciclatiAbbiamo parlato negli articoli scorsi di come gli pneumatici riciclati vengano raccolti e riciclati per creare nuova materia prima e nuove applicazioni che aiutino la circolarità dei rifiutidi Marco ArezioCi siamo soffermati sui sistemi di riciclo che attualmente vengono impiegati per la trasformazione degli pneumatici a fine vita, ma anche di alcune applicazioni nel campo dell’edilizia, in particolare nel settore dell’isolamento acustico. Rotoli, lastre e polverino vengono impiegati per la fono-assorbenza e la fono-impedenza del rumore in modo da dare alle nostre case un confort abitativo migliore. Nell’esplorazione dei vari campi di applicazione della materia prima che deriva dal riciclo degli pneumatici oggi vediamo l'utilizzo nelle scuderie dei cavalli. Nei maneggi, il mantenimento della salute e il confort dei cavalli è un fatto cruciale e di importanza primaria per la buona gestione dell’impresa e degli animali. Questi due obbiettivi, spesso, si raggiungono evitando l’insorgere di problemi legati alle articolazioni e ai legamenti dei cavalli e all’eccessiva presenza di polvere nell’ambito di lavoro. Nelle stalle si sta diffondendo l’uso di pavimentazione realizzate con materiali elastici provenienti dalla lavorazione degli pneumatici esausti che vengono posati sotto forme di piastrelle o di agglomerati monolitici. I manufatti possono essere alloggiati sopra il normale pavimento in cemento di supporto, riducendo la presenza dei materiali da lettiera ed aumentando l’igiene del locale e dell’animale in quanto è molto più semplice ed efficace la pulizia. Anche nelle aree di trotto e corsa dei cavalli, che notoriamente sono composte solo da sabbia, si può sostituire una miscela di sabbia e granulo di gomma riciclata che ha lo scopo di abbattere la dispersione delle polveri nell’aria, polveri che possono creare patologie respiratorie sia per gli animali che i lavoratori che li accudiscono giornalmente. Queste patologie possono presentarsi sotto forma di silicosi a seguito di una prolungata inspirazione delle micro polveri causate dall’azione dinamica degli zoccoli dei cavalli sui terreni sabbiosi. Un confort, un’igiene e uno stato di salute migliore per animali e lavoratori dei maneggi, attraverso l’uso delle pavimentazioni e dei compound contenenti gli pneumatici riciclati, è un fatto importante, ma molto più lo è, come per tutti i rifiuti che produciamo, quello di riutilizzarli, sotto forma di nuovi prodotti riciclati per ridurre i materiali destinati alla discarica o alla termovalorizzazione, per il benessere di tutti e del pianeta.Categoria: notizie - plastica - economia circolare - riciclo - rifiuti - pneumatici - cavalli Vedi maggiori informazione sui cavalli

SCOPRI DI PIU'

Ferdinando II di Borbone: 3 Maggio 1832 Nasce la Raccolta Differenziata dei Rifiuti

Ferdinando II di Borbone: 3 Maggio 1832 Nasce la Raccolta Differenziata dei RifiutiRaccolta differenziata: Il XIX° secolo fu un periodo di grandi cambiamenti sociali e sanitaridi Marco ArezioNel corso dei secoli, a partire dal Neolitico, il problema dei rifiuti e delle condizioni igienico sanitarie della popolazione non erano prese in seria considerazione e non erano vissuti come un problema importante. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall’uomo nell’era preindustriale, dove la concentrazione di popolazione in agglomerati urbani non era elevata, questi non costituivano un ostacolo in quanto tutto quello che era riutilizzabile veniva recuperato sia per le attività umane che per quelle animali. Gli scarti alimentari, il legno e il ferro venivano recuperati, persino a volte gli escrementi, che venivano accuratamente raccolti, seccati e riutilizzati o venduti come concime. Non si può dire certamente che le città o i villaggi fossero puliti o igienicamente indenni da malattie derivanti dal diffondersi di batteri e virus, ma si può dire che la scarsa presenza umana in ragione del territorio occupato manteneva un equilibrio tra i problemi sanitari dati dalla scarsa igiene pubblica (e personale) e dai rifiuti non utilizzati, rispetto la vivibilità degli agglomerati urbani. Le cose cambiarono in modo repentino e drammatico nel corso del 1800 quando iniziò l’urbanizzazione massiccia delle città e l’avvento della rivoluzione industriale che fece da attrazione per le popolazioni povere che si spostarono dalle campagne alle città per cercare lavoro. Per esempio, Londra nei primi 30 anni dell’ottocento raddoppiò la popolazione toccando il milione e mezzo di persone ed arrivò a due milioni e mezzo nei vent’anni successivi. Questa crescita spropositata di persone che normalmente viveva in condizioni sanitarie precarie e in alloggi fatiscenti, creò una catena di eventi drammatici sulla salute pubblica. Nel 1832 scoppiò a Londra e anche a Parigi, un’epidemia di colera che causò decine di migliaia di morti. Pur non conoscendo le cause di morte della popolazione, si attribuì il problema al gran puzzo delle discariche a cielo aperto, strade e fiumi compresi, che accoglievano tutti gli scarti umani e industriali di cui si disfaceva l’uomo. I primi interventi post epidemia si concentrarono su questi rifiuti, più per una questione di decoro sociale che di vera coscienza sanitaria, infatti la conoscenza scientifica del colera avvenne solo nel 1883 ad opera dello scienziato tedesco Robert Koch che ne individuò l’esistenza, nonostante sembrerebbe che già nel 1854 l’Italiano Fabrizio Pacini avesse isolato il batterio. Si costruirono le prime fognature, si cercò di collegare tra loro interi quartieri che utilizzavano i pozzi neri e si convogliarono i liquami industriali nelle nuove fogne. Non avvenne tutto così semplicemente come raccontato infatti, i problemi furono enormi e all’inizio i risultati scarsi, in quanto le acque convogliate finivano comunque nei fiumi e i problemi si presentarono nuovamente a valle delle città. Si dovette aspettare fino alla fine del secolo quando gli studi sulla microbiologia iniziarono a trovare efficaci soluzioni anche nel campo della depurazione delle acque, uniti al miglioramento dell’igiene personale della popolazione nonché le prime vaccinazioni. Per quanto riguarda i rifiuti solidi, non recuperabili, che normalmente erano depositati fuori dagli ambienti domestici, la crescita della popolazione nei nuovi agglomerati urbani, portò a nuovi problemi. Nonostante la maggior parte dei beni che veniva venduta non prevedeva alcun involucro o raramente in fogli di carta e tutto quello che era possibile riciclare veniva preso seriamente in considerazione, la spazzatura indifferenziata iniziò comunque ad accumularsi. Le colonie di topi vivevano a stretto contatto con le popolazioni dei quartieri più poveri, attratti dai rifiuti gettati liberamente sul territorio cittadino, creando ulteriori problemi sanitari. Fu un fatto anche di decoro che, per primo, Ferdinando II di Borbone, re del regno delle due Sicilie, emanò il 3 Marzo 1832, una norma che regolava la gestione dei rifiuti urbani, prevedendo regole severe sul loro abbandono e imponeva la separazione degli stessi per materiale che li componevano. Il regio decreto non era da prendere alla leggera perché erano previste anche pene detentive per i trasgressori. Istituì inoltre delle discariche dove la gente doveva portare i propri rifiuti e delle regole di pulizia degli ambiti esterni alle abitazioni.Categoria: notizie - storia - economia circolare - riciclo - rifiuti - raccolta differenziata

SCOPRI DI PIU'

Quale futuro per il mercato dei polimeri da post consumo?

Quale futuro per il mercato dei polimeri da post consumo?L’economia circolare che cresce in molti paesi nel mondo, i prezzi del petrolio, la concorrenza dei polimeri verginidi Marco ArezioLa raccolta differenziata ci restituiva, dopo la trasformazione, una materia prima per la produzione di granuli, macinati e densificati (polimeri post consumo) adatti alla produzione di prodotti plastici, consentendoci di chiudere il cerchio dell’economia circolare. Ora il mondo sta cambiando e dobbiamo ripensare ad un modello produttivo e distributivo che non consideri più la Cina come mercato prevalente e che possa trovare una soluzione verso la competizione con i prezzi delle materie prime vergini. Un tempo c’era la Cina, che fagocitava tutto lo scarto di basso valore delle materie prime in balle provenienti dalla raccolta differenziata mondiale, lasciando, a noi occidentali, l’illusione che avessimo fatto tutto il dovuto per creare un circolo virtuoso sui rifiuti. Raccolta, selezione, impiego dei materiali da post consumo più nobili attraverso la produzione di polimeri, vendita in Cina dello scarto non utilizzato e distribuzione dei polimeri “vendibili” nei mercati remunerativi: questo era il lavoro delle economie del riciclo occidentali. Fino al 2017 la nostra economia circolare ruotava intorno a questo paradigma e ci siamo illusi di poter creare un business verde e remunerativo con questo sistema. Ma quando la Cina ha deciso di non acquistare più le balle di rifiuti plastici, i riciclatori si sono divisi in due categorie: Chi raccoglieva dal mercato il rifiuto post consumo e post industriale, vendendolo come materia prima non lavorata, ha subito compreso la pericolosità commerciale e le conseguenze che questo stop poteva creare nel futuro. Infatti in pochi mesi i mercati occidentali si sono riempiti di rifiuti plastici di scarsa qualità che non avevano più una immediata collocazione.Chi si occupava della lavorazione dei rifiuti da post consumo, acquistando prevalentemente alle aste nazionali il rifiuto sotto forma di plastica mista che proveniva dalle nostre città. Approfittando del blocco delle importazioni Cinesi dei rifiuti plastici hanno iniziato a vendere lo stesso prodotto sotto forma di granulo. Tutti, chi più chi meno, hanno approfittato delle opportunità che questo mercato offriva, sotto forma di importanti contratti in termini di tonnellate vendute mensilmente e pagamenti in anticipo, facendo la felicità degli imprenditori. Pochi hanno pensato che la festa potesse finire e, quindi, non si sono posti il problema di investire per qualificare il prodotto, in quanto oggettivamente, sia l’LDPE, che il PP o PP/PE, miscele composte dagli scarti del post consumo, sono molto sensibili e instabili nella qualità. Inoltre, in alcuni casi, il mercato cinese ricercava granuli di valore molto basso, con l’obbiettivo di comprimere il più possibile il prezzo, in modo da poter dare spazio a tutti gli intermediari commerciali. Una parte dello scarto delle lavorazioni del post consumo veniva “aggiunta” nel granulo per ridurre gli scarti da portare in discarica e abbassare il costo del granulo. Un prodotto così squalificato che prospettive può avere oggi? Forse abbiamo perso tempo prezioso perché oggi si intravedono alcuni problemi non facili da risolvere: Il mercato cinese probabilmente non tornerà indietro, accettando di diventare ancora la pattumiera del mondo, né sotto forma di balle di materie plastiche né di polimeri riciclati da post consumo di bassa qualità. Con il passare degli anni, Pechino aumenterà la quota di raccolta differenziata e avrà a disposizione sempre più materia prima per produrre i polimeri da post consumo che ha sempre comprato in Occidente sotto forma di rifiuto, macinato o granulo. Il governo sta andando verso una politica di economia circolare in tutti i settori sociali, che sia nell’ambito dei rifiuti, delle energie rinnovabili e del controllo dell’inquinamento.I produttori occidentali non hanno investito abbastanza e in tempo per aumentare la qualità dei polimeri da post consumo, attraverso ricette, metodi selettivi, accordi tecnici con i produttori di prodotti del packaging, che riducessero i problemi prestazionali che l’input da genera, puntando solo a minimizzare i costi di produzione, per avere un prezzo sempre più competitivo che svuotasse ogni mese il loro magazzino delle materie prime. Si è considerata quasi esclusivamente l’importanza della quantità e ben poco alla qualità del prodotto. L’economia circolare funziona se le materie plastiche riciclate potranno competere sempre più con quelle vergini nell’uso su larga scala, ma se la qualità rimane molto distante, non c’è prezzo o obbligo nell’uso che ne permetta una grande diffusione. Finché il rating, che il mercato dà ai polimeri realizzati con il materiale da post consumo, rimane a livello “spazzatura”, sarà difficile ipotizzare un vero incremento dei consumi.La variabile del prezzo del greggio, con i ribassi mai visti fino ad oggi che sembrerebbe possano mantenersi nel breve periodo, spinge la competizione economica tra le materie prime vergini e le materie riciclate, portando ad una forte discriminante all’uso di quest’ultima. Nemmeno i polimeri da post consumo di più alta qualità, come per esempio l’HDPE da soffiaggio o estrusione, riuscirebbero a reggere un confronto commerciale con i polimeri vergini, se non ci fosse, in alcuni casi per questioni di marketing, l’obbligo all’uso delle materie prime riciclate.Categoria: notizie - plastica - economia circolare - riciclo - rifiuti - polimeri post consumoVedi maggiori informazioni sul riciclo

SCOPRI DI PIU'

Pattumiere domestiche fatte in plastica vergine: uno schiaffo all’economia circolare

Pattumiere domestiche fatte in plastica vergine: uno schiaffo all’economia circolarePerché si sono scelti alcuni colori che impongono l’uso della plastica non riciclata? di Marco ArezioE’ davvero un controsenso, un cortocircuito verso i principi dell’economia circolare la scelta di fabbricare pattumiere per i rifiuti domestici di colori come il giallo, il rosso, l’azzurro, il bianco o il silver, per citarne alcuni, che difficilmente possono essere fatte con la plastica riciclata. I rifiuti domestici, che tanto diligentemente i cittadini separano in casa, servono alla collettività per essere trasformati, secondo i principi dell’economia circolare, in nuovi materiali di uso quotidiano, evitando di utilizzare risorse naturali, come il petrolio, per costruire prodotti che si possono fare con quello che noi scartiamo. Tra questi rifiuti, nelle case viene separata la plastica dal vetro, dal metallo e dalla carta, che prendono percorsi di riciclo diversi in modo da essere lavorati e offerti nuovamente sul mercato come materie prime seconde. La plastica viene raccolta dai comuni ed inviata ai centri di selezione che sono incaricati di dividere il contenuto dei sacchetti della raccolta domestica, nelle varie tipologie di plastiche che vengono raccolte all’interno della casa. Vediamo alcuni impieghi dei rifiuti plastici raccolti: Le bottiglie dell’acqua e delle bibite in PET saranno lavorate per creare nuovo granulo per la produzione di altre bottiglie, di fibra per i vestiti e per l’imbottitura dei divani, per le regge adatte al confezionamento degli imballi industriali, per fare le vaschette alimentari trasparenti. I flaconi dei detersivi in HDPE vengono lavorati per produrre materia prima con cui si ottengono altri flaconi per i detersivi o gli oli industriali, taniche per la benzina, prodotti per l’edilizia, film da copertura per i bancali di prodotti, tubi rigidi di irrigazione per l’agricoltura, raccordi idraulici per l’irrigazione, membrane di protezione, grigliati erbosi carrabili, reti di segnalazione e contenimento. Con gli imballi rigidi in PP si possono fabbricare pattumiere, cassette da trasporto, sedie e tavoli per il giardino, divani e poltrone tipo rattan, palette e scope, armadi da esterno, bauli per il giardino o per la casa, secchi per la pulizia, carrelli e imballi vari. Con la plastica flessibile degli imballi in LDPE, selezionata per tipologia, si possono creare altri sacchetti per la pattumiera, film da copertura agricola, tubi flessibili per l’irrigazione in agricoltura o per il giardino, teli da copertura per l’edilizia, vasi, supporti per le reti dei letti, secchi, lastre in legno polimero, pannelli divisori per pareti, camminamenti agricoli. Abbiamo quindi visto alcuni esempi di come i materiali che provengono dal riciclo domestico possono, e devono, essere riutilizzati per produrre nuovi prodotti senza sfruttare le risorse della terra. Tecnicamente, si possono reimpiegare i rifiuti urbani, creando prodotti utili alla comunità, di buona qualità tecnica e con un buon impatto estetico, il quale, però, non dovrebbe mai essere una discriminante nella scelta del consumatore, in quanto, se una pattumiera è marrone scuro invece che gialla, non credo che per contenere dei rifiuti possa fare la differenza in casa. In realtà, su questo inutile valore estetico, i consumatori, o chi sceglie per loro, consegnandogli la pattumiera per la raccolta differenziata, fanno una differenza sostanziale se contribuire al ciclo dell’economia circolare o vanificare gli sforzi di separazione dei rifiuti che non verranno riutilizzati. Infatti, pattumiere in polipropilene con colori sgargianti, quali il bianco, il rosso, il celeste, il giallo, il colore panna, il silver, l’azzurro o il verde chiaro, solo per citarne alcuni, difficilmente possono essere prodotte utilizzando la plastica riciclata in quanto, questa, provenendo da un mix di colori degli imballi raccolti, non permette solitamente di arrivare a colori così chiari. Di conseguenza, o vengono prodotti con materiali vergini, quindi granuli di derivazione petrolifera e non riciclati, o il produttore deve fare delle miscele nelle quali inserire una piccola percentuale di materiale riciclato e poi aggiungere del materiale vergine. Le pattumiere fatte con il granulo proveniente dal post consumo, quindi dalla raccolta differenziata, sono sostanzialmente prodotte con colori scuri, quali il nero, il verde, il marrone, il blu e il grigio scuro. A chi interessa la perfezione estetica di un prodotto destinato ai rifiuti se questo comporta problemi all’ambiente?Categoria: notizie - plastica - economia circolare - riciclo - rifiuti - pattumiereVedi il prodotto finitoVedi maggiori informazioni sul riciclo

SCOPRI DI PIU'

Il Riciclo degli Pneumatici tra Storia e Tecnologia