Oltre la Vetta. Capitolo 2: Preparazione e Partenza

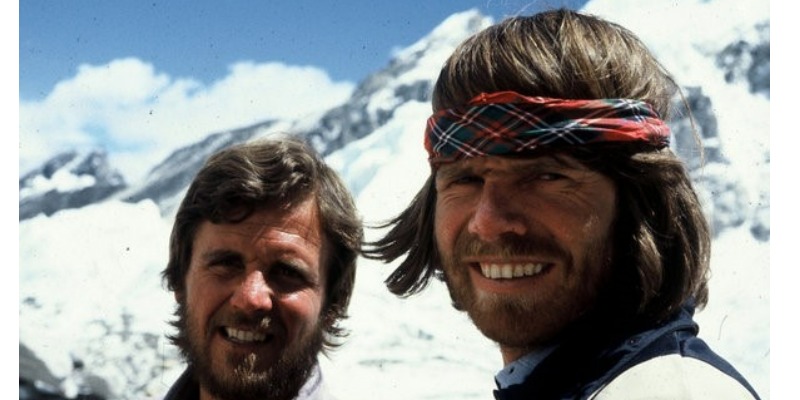

Oltre la Vetta. Capitolo 2: Preparazione e PartenzaPreparativi, Speranze, Sfide e Tragedie al Cospetto del Nanga Parbat. Capitolo 2: Preparazione e Partenzadi Marco ArezioMentre il richiamo del Nanga Parbat risuonava nelle loro menti e nei loro cuori, i fratelli Messner sapevano che la strada verso la cima della Parete del Rupal sarebbe stata costellata di sfide inimmaginabili. La preparazione per una tale impresa richiedeva molto più che una semplice resistenza fisica e abilità tecniche; necessitava di una forza mentale indomita, di una comprensione profonda della natura e di un rispetto quasi sacro per la montagna che si apprestavano a scalare. Reinhold e Günther erano consapevoli che il successo della loro spedizione dipendeva in larga misura dalla loro preparazione. Giorni, settimane e mesi furono dedicati a migliorare la loro condizione. La Scelta dell'Equipaggiamento In un'epoca in cui la tecnologia alpinistica era ancora in fase di evoluzione, la selezione dell'equipaggiamento giusto era cruciale. La scelta dell'equipaggiamento per l'ascesa della Parete del Rupal del Nanga Parbat da parte dei fratelli Messner rifletteva un approccio meticoloso e innovativo, che anticipava molte delle pratiche ora comuni nell'alpinismo moderno. In un periodo di transizione tecnologica nell'attrezzatura da montagna, Reinhold e Günther Messner dovettero bilanciare il bisogno di leggerezza con la necessità di resistenza e affidabilità. Vediamo più nel dettaglio come affrontarono queste scelte: Scarponi e Abbigliamento Termico La selezione degli scarponi era critica, dato che dovevano fornire isolamento dal freddo intenso, offrire una buona aderenza su ghiaccio e neve, e allo stesso tempo permettere una certa agilità durante l'arrampicata. I Messner optarono per scarponi con una costruzione robusta ma relativamente leggera, che incorporava i migliori materiali isolanti disponibili all'epoca. Per l'abbigliamento, la scelta ricadde su piumini termici innovativi, che utilizzavano materiali all'avanguardia per trattenere il calore corporeo pur essendo sorprendentemente leggeri. Questo tipo di abbigliamento era fondamentale per sopravvivere alle temperature notturne estreme senza aggiungere un peso eccessivo al loro carico. Piccozze e Corde Le piccozze scelte dovevano essere versatili, adatte tanto per l'arrampicata su ghiaccio quanto per superare tratti rocciosi. I fratelli Messner preferirono modelli che bilanciavano efficacemente robustezza, leggerezza e design ergonomico, per consentire una presa sicura e ridurre la fatica durante l'uso prolungato. Le corde rappresentavano un altro elemento vitale dell'equipaggiamento. Data l'importanza della sicurezza in montagna, fu data priorità a corde di alta qualità, che combinassero resistenza e flessibilità. Anche qui, la scelta si orientò su prodotti che offrissero il miglior compromesso tra peso e performance, optando per corde in nylon capaci di resistere alle abrasioni e alle basse temperature senza diventare rigide o difficili da maneggiare. Zaini e Sistemi di Idratazione Gli zaini dovevano essere sufficientemente capienti per trasportare tutto il necessario, ma anche comodi da portare e facili da accesso durante la marcia. I Messner scelsero zaini con sistemi di sospensione avanzati che distribuivano equamente il peso, riducendo il rischio di affaticamento. L'idratazione era un'altra considerazione cruciale, specialmente data la difficoltà di trovare acqua liquida a quelle altitudini. Portarono quindi termos speciali che potevano mantenere l'acqua da fusione del ghiaccio liquida il più a lungo possibile.Considerazioni Finali La scelta dell'equipaggiamento per la spedizione sul Nanga Parbat dimostrò l'intuizione e la prospettiva innovativa dei fratelli Messner. Non si trattava solo di selezionare l'attrezzatura più avanzata disponibile all'epoca, ma anche di comprendere profondamente le proprie necessità fisiche e psicologiche in condizioni estreme. Questo approccio olistico all'equipaggiamento, che bilancia performance, peso e affidabilità, ha influenzato generazioni future di alpinisti, contribuendo a spostare l'industria dell'attrezzatura outdoor verso soluzioni sempre più sofisticate e specifiche per le varie discipline alpinistiche. La Strategia di SalitaLa strategia di ascesa adottata dai fratelli Messner per la loro storica salita della Parete del Rupal sul Nanga Parbat nel 1970 rappresentò un punto di svolta nell'alpinismo himalayano. La loro approccio innovativo si basava su una profonda comprensione delle dinamiche della montagna, così come su una filosofia personale che privilegiava l'autonomia, la leggerezza e l'impatto minimo sull'ambiente. L'Analisi Preliminare Reinhold e Günther Messner dedicarono mesi alla preparazione della loro spedizione, parte della quale consisteva nello studio dettagliato delle condizioni della Parete del Rupal. Attraverso l'esame di relazioni di spedizioni precedenti e l'analisi di fotografie aeree, cercarono di mappare le caratteristiche chiave della parete: zone di accumulo di neve, crepacci, pendii ghiacciati inclinati e pareti rocciose esposte. Questo lavoro preparatorio era fondamentale per pianificare una rotta che massimizzasse la sicurezza e l'efficienza. La Scelta dello Stile Alpino La decisione di adottare lo stile alpino per l'ascesa fu, a quel tempo, una vera e propria rivoluzione nell'alpinismo himalayano. A differenza delle tradizionali spedizioni himalayane, che si basavano su ampi team di supporto, campi fissi lungo la rotta, e l'uso di ossigeno supplementare, lo stile alpino enfatizzava la velocità, l'agilità e l'autosufficienza. I Messner portarono solo l'essenziale, rinunciando ai portatori di alta quota e procedendo senza ossigeno supplementare. Questo approccio riduceva il peso e consentiva una maggiore flessibilità e capacità di adattamento alle condizioni in rapido cambiamento della montagna. I Rischi e le Sfide Adottare una strategia di ascesa in stile alpino sulla Parete del Rupal comportava significativi rischi. Senza il supporto di campi fissi lungo la salita, i fratelli Messner dovevano portare tutto il necessario per sopravvivere alle estreme condizioni ambientali, aumentando il carico fisico e mentale. Inoltre, procedendo senza ossigeno supplementare, dovevano affrontare direttamente gli effetti dell'altitudine, che includevano il rischio di mal di montagna, edema polmonare e cerebrale.L'approccio dei Messner alla Parete del Rupal non solo dimostrò che era possibile scalare le più alte vette himalayane in stile alpino, ma influenzò profondamente l'evoluzione dell'alpinismo nelle decadi successive. Essi dimostrarono che, con una preparazione adeguata e un profondo rispetto per la montagna, gli alpinisti potevano ridurre l'impatto ambientale delle loro spedizioni e allo stesso tempo affrontare sfide che molti ritenevano impossibili. La Partenza della Spedizione verso il Nanga ParbatQuando finalmente tutto fu pronto, i fratelli Messner e la loro squadra si avviarono verso il Nanga Parbat, carichi di speranza e di determinazione, ma consapevoli delle difficoltà che li attendevano. La partenza fu un momento di forte emozione: un misto di eccitazione per l'avventura che li attendeva e di tensione per le incognite del viaggio. La decisione di lasciare la famiglia, gli amici e la sicurezza della loro casa in Alto Adige per affrontare una delle montagne più pericolose del mondo fu un atto di coraggio, ma anche una profonda espressione del loro spirito avventuroso e della loro ricerca di significato oltre i confini del conosciuto. La preparazione e la partenza dei fratelli Messner per la Parete del Rupal del Nanga Parbat si rivelano non solo come fasi preliminari dell'ascesa, ma come parte integrante del loro viaggio spirituale. La loro meticolosa preparazione fisica e mentale, la selezione consapevole dell'equipaggiamento e la pianificazione strategica dell'ascesa riflettevano una profonda comprensione del fatto che il successo in montagna richiede più di mera forza o coraggio; necessita di rispetto, di connessione con la natura e di una consapevolezza acuta delle proprie capacità e limiti. Questi primi passi verso la Parete del Rupal furono dunque il preludio di una storia di sfida, scoperta e trasformazione nella storia dell'esplorazione umana. Mentre i fratelli Messner e la loro squadra si avvicinavano alla base della Parete del Rupal, ogni passo li portava non solo fisicamente più vicini alla loro meta, ma li immergeva ulteriormente in un contesto di isolamento e di sfida estrema. L'avvicinamento al campo base era un rito di passaggio, un distacco graduale dal mondo conosciuto verso un ambiente in cui la natura comandava con indiscussa autorità. La consapevolezza di questo distacco era palpabile tra i membri della spedizione. Con ogni chilometro che li separava dalla civiltà, si rendevano conto che stavano entrando in una sfera di esistenza dove la sopravvivenza dipendeva dalla loro abilità, dalla loro forza interiore e, in misura non trascurabile, dalla loro capacità di adattarsi e rispondere come un'unica entità coesa. La coesione del gruppo, la fiducia reciproca e la condivisione di una visione comune erano essenziali quanto l'equipaggiamento che portavano sulle spalle. Arrivo al Campo BaseL'arrivo al campo base fu un momento di profonda riflessione per Reinhold e Günther. L'immensità della Parete del Rupal si ergeva davanti a loro, un gigante di roccia e ghiaccio che sfidava le loro ambizioni e sogni. Ma più che intimidirli, la vista della parete rafforzava la loro determinazione. In questo luogo remoto, lontano dall'effimero clamore del mondo, i fratelli Messner si confrontavano con la loro essenza più autentica, con quel nucleo indomito che li spingeva verso l'alto, nonostante i rischi. La sera prima dell'inizio dell'ascesa, il campo base era pervaso da un senso di quiete anticipazione. Mentre i preparativi finali venivano completati, ogni membro della spedizione si ritrovava immerso nei propri pensieri, forse meditando sulle sfide imminenti o semplicemente assaporando gli ultimi momenti di calma prima della tempesta. Era un tempo sospeso, un interludio di silenzio carico di promesse e pericoli. Reinhold e Günther, consapevoli più di chiunque altro della portata della loro impresa, trascorsero quelle ore contemplando la montagna, parlando a bassa voce dei possibili scenari che avrebbero potuto incontrare nei giorni a venire. In questi momenti, la loro relazione fraterna divenne una fonte di forza incalcolabile. La fiducia e l'intesa che li legava erano il risultato di anni di condivisione, di sfide affrontate insieme, di successi e insuccessi che avevano plasmato il loro legame in qualcosa di indistruttibile. Scalata della Parete Rupal al Nanga Parbat fino all'Ultimo Campo La mattina seguente, con l'alba che illuminava la Parete del Rupal di una luce eterea, i fratelli Messner, accompagnati dalla loro squadra, iniziarono l'ascesa. Questo passo rappresentava l'incarnazione di mesi di preparativi, di speranze e di sogni. Ma al di là delle ambizioni personali e del desiderio di conquista, c'era la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande di loro stessi, di un'avventura che sfidava i limiti dell'umano e cercava un contatto più profondo con l'immenso e indomabile spirito della montagna. La preparazione e la partenza verso la Parete del Rupal si rivelano come una metafora del viaggio della vita, dove il successo dipende dalla capacità di affrontare l'ignoto con coraggio, preparazione e un profondo senso di comunione con il mondo che ci circonda. Mentre i fratelli Messner e la loro squadra si avventuravano verso l'alto, portavano con sé non solo il peso fisico del loro equipaggiamento, ma anche il peso delle loro aspirazioni, delle loro paure e delle loro speranze più profonde. Era l'inizio di un'ascesa che avrebbe messo alla prova ogni fibra del loro essere, ma che anche avrebbe offerto l'opportunità di trascendere i limiti conosciuti, di esplorare nuovi orizzonti dell'esistenza umana e di confrontarsi con la grandezza indomabile della natura.Con ogni metro conquistato sulla parete, la squadra si avvicinava non solo alla vetta ma anche a una maggiore comprensione di sé stessi e della loro relazione con il mondo. Questa ascesa, con i suoi momenti di gioia pura e di estrema difficoltà, diventava un microcosmo della vita stessa, ricordando loro che ogni traguardo raggiunto è il risultato di perseveranza, fiducia reciproca e un profondo rispetto per l'ambiente che li circonda. L'ascesa attraverso la Parete del Rupal si rivelò essere un'esperienza trasformativa. Ogni passo avanti richiedeva una decisione, ogni scelta un calcolo non solo delle condizioni fisiche ma anche del morale della squadra. Le sfide tecniche dell'ascesa, le condizioni meteorologiche imprevedibili e la costante minaccia di valanghe o cadute di sassi mettevano alla prova la loro determinazione e richiedevano una risposta collettiva, unendo la squadra in un obiettivo comune. Durante la salita, i momenti di dubbio e paura erano inevitabili. Tuttavia, in questi momenti, la forza del legame tra i fratelli Messner e il loro impegno verso la squadra brillavano più luminosi. La loro leadership, fondata sull'esempio piuttosto che sull'autorità, ispirava fiducia e coraggio, permettendo a tutti di superare i momenti difficili e di continuare l'ascesa. In queste circostanze estreme, la squadra imparò il valore dell'umiltà di fronte alla grandezza della montagna. Ogni progresso sulla parete era un ricordo della piccolezza dell'uomo di fronte alla vastità della natura, ma anche della straordinaria capacità umana di superare ostacoli apparentemente insormontabili con spirito di squadra, ingegno e coraggio. Quando finalmente raggiunsero il campo più alto prima del tentativo finale per la vetta, il senso di realizzazione era palpabile, ma c'era anche la consapevolezza che la sfida più grande ancora li attendeva. La vetta era vicina, ma la montagna non aveva ancora rivelato tutti i suoi segreti o messo alla prova la squadra con le sue ultime difese. In questo momento, i fratelli Messner si trovarono di fronte alla definitiva prova di fede: nella loro preparazione, nel loro spirito di squadra, nella loro capacità di affrontare l'ignoto. Erano pronti a fare l'ultimo push verso la vetta, armati con le lezioni apprese durante l'ascesa e con una determinazione rinforzata dalle sfide superate. La Parete del Rupal, con la sua bellezza crudele e la sua sfida imponente, era diventata un catalizzatore per la crescita personale, un'arena dove i limiti dell'individuo e del collettivo venivano messi alla prova e, infine, superati. Avevano affrontato le loro paure, stretto legami indissolubili e scoperto una forza interiore che li avrebbe sostenuti ben oltre la montagna. Il Nanga Parbat, nella sua imponente indifferenza, aveva impartito le sue lezioni più preziose: la grandezza della natura, il valore del rispetto e l'importanza dell'umiltà. Queste lezioni, incise nei cuori dei fratelli Messner e della loro squadra, li avrebbero guidati non solo verso la vetta, ma attraverso tutte le sfide della vita.

SCOPRI DI PIU'

Oltre la Vetta: Il Viaggio Interiore dei Fratelli Messner sul Nanga Parbat. Capitolo 1: Il Richiamo della Montagna

Oltre la Vetta: Il Viaggio Interiore dei Fratelli Messner sul Nanga Parbat. Capitolo 1: Il Richiamo della MontagnaPreparativi, Speranze, Sfide e Tragedie al Cospetto del Nanga Parbat. Capitolo 1: Il Richiamo della Montagnadi Marco ArezioL'alpinismo, nella sua essenza più pura, è sempre stato più di una semplice conquista fisica. Per molti, rappresenta un profondo viaggio interiore, un dialogo tra l'uomo e la natura che trascende i confini della mera avventura fisica. Nessuna storia incarna meglio questa verità di quella della prima salita del Nanga Parbat nel 1970 attraverso la sua imponente parete nord del Rupal da parte dei fratelli Reinhold e Günther Messner. Questa epica ascesa non solo segnò un capitolo cruciale nella storia dell'alpinismo ma anche nel cuore e nell'anima di chi osò affrontarla.Cosa è la Parete Nord del Ruplal sul Nanga Parbat La Parete Nord del Rupal sul Nanga Parbat, spesso descritta come la "parete più alta della Terra", rappresenta una delle sfide più formidabili e impressionanti nell'ambito dell'alpinismo. Con un'altezza verticale di circa 4.600 metri dalla sua base fino alla cima, questa parete è situata sul lato sud della montagna e fa parte del massiccio del Nanga Parbat, che è il nono più alto del mondo, elevandosi a 8.126 metri sul livello del mare.Negli anni '60, la parete nord del Rupal era considerata da molti alpinisti un "ultimo problema dell'Himalaya", un obiettivo estremamente ambito ma altrettanto temuto per le sue difficoltà tecniche, i rischi oggettivi e le sfide logistiche. La parete presentava (e presenta ancora) una combinazione formidabile di ostacoli, tra cui pendii ghiacciati estremamente ripidi, pareti rocciose quasi verticali, e il pericolo costante di valanghe e cadute di sassi. La sua immensità e il suo isolamento aggiungevano ulteriori livelli di difficoltà, rendendo ogni tentativo di scalata un'impresa seria e rischiosa.La percezione degli alpinisti negli anni '60 era fortemente influenzata dalle storie di precedenti spedizioni che avevano tentato di conquistare il Nanga Parbat, alcune delle quali avevano avuto esiti tragici. Tuttavia, questa reputazione contribuiva anche ad alimentare il fascino e l'attrazione verso il Nanga Parbat, poiché alpinisti di tutto il mondo vedevano nella sua conquista non solo una sfida sportiva estrema, ma anche un'opportunità per testare i limiti dell'endurance umana e della capacità tecnica. Profilo dei Principali Alpinisti Reinhold Messner: Considerato uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, Reinhold era noto per la sua straordinaria forza fisica, la sua volontà di ferro e la sua filosofia di vita avventurosa. Pioniere dello stile alpino nelle grandi montagne, la sua visione dell'alpinismo enfatizzava la purezza dell'esperienza e il rispetto profondo per la natura. Oltre alla sua carriera in montagna, è un difensore appassionato della conservazione ambientale e un autore prolifico, con numerosi libri che esplorano la filosofia dell'avventura e dell'esplorazione. Günther Messner: Fratello minore di Reinhold, Günther condivideva la passione per l'alpinismo e l'avventura. Sebbene meno conosciuto del fratello, la sua competenza tecnica e la sua resistenza erano fondamentali per il successo delle loro imprese congiunte. La loro stretta relazione fraterna e la fiducia reciproca erano evidenti in tutte le loro scalate, con Günther che svolgeva un ruolo cruciale nel supportare le ambizioni alpinistiche di Reinhold.La squadra era composta anche da altri alpinisti di talento, ognuno dei quali portava competenze e esperienze vitali alla spedizione. Tuttavia, il focus emotivo e narrativo rimane sui fratelli Messner, il cui legame profondo e la visione condivisa erano al cuore dell'impresa. Il Nanga Parbat, noto anche come la "Montagna Assassina", si erge maestoso tra le vette dell'Himalaya, sfidando gli alpinisti con le sue pendici inospitali e le sue condizioni estreme. Eppure, fu proprio questa montagna a richiamare i fratelli Messner, attirandoli con la promessa di un'avventura che avrebbe messo alla prova, non solo il loro coraggio e la loro resistenza, ma anche la loro volontà e il loro spirito. La decisione di affrontare la parete nord del Rupal, la più alta parete rocciosa del mondo, era emblematica del loro desiderio di esplorare i limiti dell'essere umano, di sfidare se stessi contro le forze della natura in una delle sue forme più incontaminate e temibili. L'attrazione di Reinhold e Günther Messner verso il Nanga Parbat non era motivata semplicemente dal desiderio di successo o dalla fame di riconoscimenti, piuttosto, rifletteva una connessione spirituale con la montagna, una comprensione che la scalata era tanto un viaggio verso l'interno quanto un'ascesa fisica. Vedevano la montagna come un luogo di prova e rivelazione del sé, un'arena dove potevano confrontarsi con i loro limiti più profondi, superare le loro paure e scoprire la propria essenza più autentica. Questa visione dell'alpinismo, radicata in una cultura che valorizza l'autenticità dell'esperienza e il rispetto profondo per la natura, li distingueva in un'epoca in cui l'esplorazione delle grandi vette era spesso dominata dalla conquista piuttosto che dalla comprensione. Il loro approccio era antitetico alla nozione di dominio sull'ambiente; piuttosto, cercavano un dialogo, una sorta di comunione con la montagna, che li vedeva come ospiti piuttosto che come conquistatori.La scelta di scalare la Parete del Rupal del Nanga Parbat era dunque un'affermazione di principi e valori. Non si trattava solo di affrontare una sfida fisica estrema, ma di intraprendere un percorso di ricerca interiore che li avrebbe trasformati. La montagna, con le sue impervie pareti e il suo ambiente inospitale, era il medium attraverso il quale i Messner cercavano risposte a questioni esistenziali, un luogo dove la lotta per la sopravvivenza esterna si specchiava in una battaglia interna per la comprensione di sé. In questa luce, il Nanga Parbat non era semplicemente una montagna da scalare, ma un passaggio verso una più profonda consapevolezza di sé. La loro ascesa si proponeva di esplorare non solo i confini geografici dell'Himalaya, ma anche i confini interiori dell'anima umana. La Parete del Rupal diventava così un simbolo potente della ricerca umana di significato, un luogo dove la fisicità della scalata si intrecciava indissolubilmente con lo spirito di chi osava affrontarla. Le Motivazioni alla Base della Spedizione Al centro dell'organizzazione della spedizione c'erano diverse motivazioni. Primo, vi era il desiderio di superare una delle sfide alpinistiche più ardue e pericolose dell'epoca. La Parete del Rupal del Nanga Parbat era considerata la "parete assassina", un muro di 4500 metri che rappresentava uno degli ultimi problemi irrisolti dell'alpinismo himalayano. La sua conquista prometteva non solo un posto nella storia dell'alpinismo ma anche un'opportunità per i fratelli Messner di testare i loro limiti fisici e psicologici. Secondo, c'era una spinta verso l'innovazione tecnica e tattica nell'alpinismo. I fratelli Messner erano pionieri dello stile alpino nell'Himalaya, un approccio che privilegiava la leggerezza, la velocità e l'autosufficienza rispetto alle spedizioni pesanti e assai supportate che erano la norma. Questo stile rifletteva un rispetto più profondo per la montagna e una ricerca di un'esperienza più pura e diretta. Terzo, la spedizione rappresentava un viaggio interiore, una ricerca di significato oltre i confini del mondo conosciuto. Per i Messner, come per molti alpinisti, la montagna era un luogo di riflessione spirituale, un ambiente dove confrontarsi con le proprie paure, dubbi e aspirazioni più profonde. La decisione di intraprendere la scalata della Parete del Rupal era quindi il risultato di una complessa interazione di motivazioni personali, professionali e filosofiche. Per i fratelli Messner e per i loro compagni di squadra, la spedizione rappresentava l'apice di una vita dedicata alla ricerca dei limiti dell'umano possibile, sia fisicamente che spiritualmente. La montagna chiamava, e loro rispondevano non solo con i loro corpi e le loro menti, ma con tutto il loro essere. In questo primo capitolo della loro straordinaria avventura, il richiamo della montagna emerge non solo come una sfida fisica ma come una chiamata alla scoperta di sé, un invito a entrare in un dialogo con l'infinito.Alla vigilia della partenza, mentre i fratelli Messner ultimavano i preparativi, si trovavano di fronte a una confluenza di emozioni. L'entusiasmo per l'imminente avventura si mescolava a un senso di riverenza e umiltà davanti alla maestosità del Nanga Parbat. Era chiaro che ciò che stavano per affrontare non era un semplice traguardo fisico; era una peregrinazione verso gli abissi più profondi della loro esistenza. La montagna, con la sua imponenza e la sua ineludibile presenza, li chiamava a una sfida che era tanto contro se stessi quanto contro gli elementi naturali. La notte prima della partenza, sotto un cielo stellato che sembrava quasi un presagio del percorso insidioso che li attendeva, Reinhold e Günther condivisero un momento di quiete riflessione. Consapevoli del fatto che il viaggio che stavano per intraprendere avrebbe potuto cambiarli in modi che allora potevano solo immaginare, si promisero l'un l'altro di affrontare ogni difficoltà con coraggio e determinazione, mantenendo sempre un profondo rispetto per la montagna che si apprestavano a scalare. Questa connessione quasi mistica con il Nanga Parbat non era solo una testimonianza del loro amore per l'alpinismo, ma rifletteva anche una comprensione più ampia del loro posto nel mondo. Vedevano la montagna non solo come un avversario da conquistare, ma come un maestro severo e imparziale, capace di impartire lezioni di vita profonde e durature.Avvicinamento al Campo BaseLa spedizione sarebbe iniziata con l'arrivo dei fratelli Messner e del resto del team all'aeroporto di Rawalpindi, vicino a Islamabad, che all'epoca era il principale aeroporto internazionale che serviva la capitale del Pakistan.Dopo l'arrivo, la squadra avrebbe organizzato il trasferimento verso il nord del Pakistan, direzione Gilgit o Chilas. Data l'epoca, è probabile che abbiano viaggiato per strada, affrontando un lungo e arduo viaggio attraverso la Karakoram Highway (KKH), che era in fase di costruzione in quegli anni e non completamente operativa come oggi. Questo viaggio avrebbe offerto loro la prima vera visione della maestosità e della sfida rappresentata dalle montagne dell'Himalaya e del Karakorum.Da Gilgit o Chilas, il team avrebbe proseguito verso il villaggio di Tarashing, situato alla base del versante. Questa parte del viaggio avrebbe potuto essere compiuta utilizzando mezzi di trasporto locali disponibili come camion o jeep adattati per gestire le strade di montagna.L'ultima parte del viaggio verso il campo base del Nanga Parbat avrebbe comportato un trekking di più giorni attraverso paesaggi montani imponenti. Questo percorso avrebbe messo alla prova la loro resistenza e avrebbe segnato l'inizio del loro adattamento all'altitudine. I fratelli Messner e il loro team avrebbero portato con sé attrezzature, cibo e altri materiali necessari, affidandosi anche all'aiuto di portatori locali per trasportare i pesi più ingenti.Il capitolo si conclude con i fratelli Messner che si avviano verso la base della Parete del Rupal, le loro figure piccole ma risolute contro l'immenso sfondo della montagna. In questo momento di partenza, erano pienamente consapevoli della grandezza della sfida che avevano scelto di affrontare, ma erano guidati da un irriducibile spirito di avventura e da una sete insaziabile di conoscenza.Il loro passo era fermo, il cuore pieno di speranza e la mente aperta alle infinite possibilità che il Nanga Parbat aveva da offrire. Era l'inizio di una leggendaria impresa alpinistica, ma anche di una profonda odissea personale che avrebbe lasciato un'impronta indelebile sulla loro vita e sull'intero mondo dell'alpinismo.

SCOPRI DI PIU'

Le Condizioni delle Donne a Cavallo di Quattro Epoche Storiche

Le Condizioni delle Donne a Cavallo di Quattro Epoche StorichePartendo dall’epoca romana si arriva fino ai giorni d’oggi per capire come è cambiato l’approccio alla parità di genere di Marco ArezioUn lungo excursus di più di duemila anni, cercando di interpretare come la condizione della donna nella società, in famiglia e nel mondo del lavoro, sia cambiata, influenzata dal tempo che è passato, dalle conoscenze tecniche, dalle rivoluzioni culturali, religiose, economiche e sociali. Quello che interessa è cercare di capire se, trascorsi 2000 anni, la posizione della donna sia evoluta in meglio e quanto lo sia realmente. Può diventare comunque difficile fare una comparazione precisa, sull’importanza e sulla considerazione della donna nel contesto sociale, specialmente in determinate epoche e in determinati paesi, dove l’intervento di alcuni fattori importanti ne hanno condizionato il corso. In generale, la comparazione storica su un periodo così lungo ha un senso se teniamo in considerazione le popolazioni che hanno abitato il continente Europeo, di cui abbiamo maggiori tracce storiche e termini comparativi. La condizione delle donne nell'impero romano La condizione delle donne nell'Impero Romano, per quanto si possa pensare, poteva essere di libertà e considerazione per l’epoca, tenendo però presente alcuni fattori, come la classe sociale, l'età, la cittadinanza e il periodo storico. Status giuridico Nella legge romana, le donne erano viste come cittadine, ma non avevano gli stessi diritti politici degli uomini. Non potevano votare o detenere cariche pubbliche. Tuttavia, potevano possedere beni e ereditare proprietà. Pater familias La società era patriarcale, con il capo della famiglia che aveva potere assoluto sui membri della stessa, questo significava che le donne erano sotto la tutela legale dei loro parenti maschi per gran parte della loro vita. Matrimonio Il matrimonio era una parte fondamentale della vita delle donne romane. Queste, spesso, si sposavano in giovane età, e il matrimonio era visto principalmente come un mezzo per produrre eredi. Tuttavia, esistevano varie forme di matrimonio, alcune delle quali conferivano alle donne un grado maggiore di indipendenza e autonomia. Educazione Le donne di famiglie più agiate avevano accesso all'istruzione e potevano imparare a leggere, scrivere e studiare letteratura, anche se l'educazione superiore era riservata agli uomini. Vita quotidiana La qualità della vita quotidiana delle donne romane dipendeva dalla loro classe sociale. Coloro che appartenevano alle classi superiori avevano spesso schiavi o servitori che svolgevano i lavori domestici, mentre quelle delle classi inferiori lavoravano spesso nei campi, nei negozi o nelle case. Influenza culturale e religiosa Anche se le donne non avevano un ruolo ufficiale nella politica romana, avevano un'influenza significativa in altri aspetti della società. Ad esempio, c'erano sacerdotesse ed associate a vari culti che svolgevano libere pratiche religiose. La figura della "matrona", o nobile donna romana, era altamente rispettata e spesso idealizzata per la sua virtù e integrità. Evoluzione nel tempo La condizione delle donne variò nel corso del tempo durante l'impero romano. Si può infatti notare, in questo lungo periodo, un aumento dell'influenza e dell'autonomia delle donne, in particolare nelle classi superiori. Ad esempio, alcune imperatrici come Livia, Agrippina la Giovane e Faustina avevano un notevole potere e influenza. Possiamo quindi dire che, per le donne romane agiate, la condizione sociale e le libertà erano notevoli considerando che vivevano in una società patriarcale e militare. La condizione delle donne nel medioevo Caratterizzare la condizione delle donne nel Medioevo è un argomento vasto e complesso, poiché il periodo storico si estende per quasi mille anni e copre diverse regioni geografiche. Inoltre, la loro condizione variava notevolmente a seconda della classe sociale, della regione, dell'età e di molti altri fattori. Tuttavia abbiamo alcuni interessanti spunti comparativi tra l’approccio dell’epoca romana verso quello medioevale nella considerazione della donna. Ruoli tradizionali Nel Medioevo, le donne erano spesso associate a ruoli domestici e familiari. Si aspettava che si prendessero cura della casa e dei figli, senza grande distinzione tra contadini e nobili. Matrimonio Il matrimonio era una parte fondamentale della vita delle donne medievali, che era spesso organizzato per ragioni economiche o politiche, piuttosto che per amore, con l’importanza della della dote, un elemento essenziale per le unioni. Lavoro Mentre le donne erano principalmente legate al focolare domestico, molte lavoravano anche al di fuori della casa, spesso per necessità, ma difficilmente in posizioni di potere. Potevano essere coinvolte in mestieri come la tessitura, la birrificazione o la vendita al mercato. Educazione L'accesso all'istruzione era limitato, anche se esistevano eccezioni. Nei conventi, ad esempio, le donne potevano ricevere un'istruzione, ma la loro cultura era destinata a rimanere delle mura in cui vivevano, senza che potessero esercitare le loro conoscenze nella società. Religione In una società piuttosto ostile alle donne, i conventi offrivano una delle poche opportunità di ritirarsi dalla società tradizionale e ottenere un certo grado di indipendenza. Molte trovavano nei conventi un rifugio e un luogo di istruzione e devozione. Durante il Medioevo, ci furono anche molte donne sante e mistiche, come Santa Chiara d'Assisi o Ildegarda di Bingen, che ebbero un'influenza significativa. Legge Le donne medievali avevano anche molti diritti legali limitati. Erano spesso sottoposte all'autorità del loro padre o marito. Tuttavia, in alcune regioni e in speciali circostanze, potevano possedere beni, gestire attività o agire in tribunale. Variazioni regionali È importante sottolineare che la condizione delle donne variava notevolmente a seconda dell’area geografica in cui vivevano. Ad esempio, le donne nelle società scandinave medievali avevano diritti e opportunità significativamente diversi rispetto alle loro controparti nel sud dell'Europa. La condizione delle donne a cavallo delle due guerre mondiali Il periodo compreso tra la fine della Prima Guerra Mondiale e la conclusione della Seconda Guerra Mondiale fu cruciale per i diritti delle donne e per il cambiamento del loro ruolo nella società in molte parti del mondo. Questo periodo fu caratterizzato da significative evoluzioni politiche, sociali ed economiche, che hanno posto le basi per i futuri movimenti femministi. Ruolo nelle guerre Durante entrambe le guerre mondiali, molte donne entrarono nel mondo del lavoro per sostenere l'industria bellica e compensare la mancanza di mano d'opera maschile, che era al fronte. Questa situazione permise alle donne di dimostrare le proprie capacità in ruoli tradizionalmente maschili. Suffragio Dopo la Prima Guerra Mondiale, molte ottennero il diritto di voto in diversi paesi come riconoscimento del loro contributo nello sforzo bellico. Nel 1918, ad esempio, il Regno Unito concesse loro il diritto di voto a coloro che avevano un'età superiore ai 30 anni (e nel 1928 a tutte le donne adulte), e gli Stati Uniti ratificarono l'Emendamento 19 nel 1920, che garantiva alle donne il diritto di voto. Emancipazione economica La necessità di lavoratrici durante le guerre e la crescente urbanizzazione e industrializzazione, portarono molte donne a cercare lavoro fuori casa. Tuttavia, molte furono spinte fuori dal mercato del lavoro con il ritorno dei soldati al termine dei conflitti. Cambiamenti culturali Gli anni '20 del secolo scorso, in particolare, furono segnati da una notevole emancipazione culturale. Il simbolo della "flapper" negli Stati Uniti e in Europa rappresentava una nuova generazione di donne che sfidavano le convenzioni tradizionali, portando capelli corti, indossando abiti più corti, fumando e bevendo in pubblico, comportandosi in modo più liberale anche dal punto di vista sessuale. Legislazione sui diritti delle donne Molte nazioni introdussero legislazioni per proteggere e ampliare i diritti delle donne, compresi i diritti sul lavoro, i diritti riproduttivi e la protezione contro la discriminazione. Effetti della Seconda Guerra Mondiale La Seconda Guerra Mondiale portò nuovamente molte donne nel mondo del lavoro. Tuttavia, il dopoguerra vide anche un forte ritorno ai valori tradizionali, e molte donne furono incoraggiate a tornare ai ruoli domestici. La condizione delle donne ai giorni d'oggi La condizione delle donne ai giorni d'oggi varia notevolmente in base alla geografia, alla cultura, alla religione, all'economia e ad altri fattori. Tuttavia, rispetto al passato, ci sono state molte evoluzioni positive nel campo dei diritti delle donne e della parità di genere. Educazione La partecipazione delle ragazze all'istruzione è aumentata in molti paesi, e in alcune regioni le donne ora superano gli uomini in termini di successo educativo. Lavoro Anche se le donne sono più presenti nel mercato del lavoro rispetto al passato, la parità salariale rimane un problema in molte regioni. Queste sono anche sottorappresentate in posizioni di leadership e in certi settori, come la tecnologia e l'ingegneria. Violenza contro le donne La violenza domestica, l'aggressione sessuale e altre forme di violenza basate sul genere, rimangono problemi significativi a livello globale. Campagne come #MeToo hanno attirato l'attenzione su questi problemi, ma c'è ancora molto da fare per prevenirli e affrontarli. Diritti legali Mentre molte nazioni hanno fatto progressi nel riconoscere i diritti legali delle donne, esistono ancora leggi e pratiche discriminatorie in vari paesi che limitano l'autonomia, i diritti di proprietà e l'uguaglianza delle donne davanti alla legge. Influenza culturale e mediatica Le donne sono diventate figure più prominenti nei media, nell'arte, nello sport e in altri settori della società, anche se spesso devono affrontare stereotipi di genere e rappresentazioni sessualizzate. In conclusione, sebbene ci siano state molte evoluzioni positive nei diritti e nelle opportunità delle donne nel corso degli anni, esistono ancora numerose disuguaglianze e sfide che le donne devono affrontare in tutto il mondo. La lotta per la parità di genere e i diritti delle donne continua ad essere una questione centrale nel XXI secolo. Traduzione automatica. Ci scusiamo per eventuali inesattezze. Articolo originale in Italiano.

SCOPRI DI PIU'

Storia del Movimento Hippy. Gli Antenati degli Ecologisti Moderni

Storia del Movimento Hippy. Gli Antenati degli Ecologisti ModerniAgli albori del consumismo parlavano già di tutela dell’ambiente, frugalità e sostenibilità di Marco ArezioIl movimento hippy è emerso negli anni '60 del secolo scorso, come una controcultura giovanile che abbracciava valori di pace, amore, libertà individuale e una critica al consumismo e alla guerra.I suoi membri, chiamati hippy, cercavano di creare una società alternativa basata sull'amore, la consapevolezza e l'armonia con la natura.Nascita del movimento Hippy Il movimento hippy non ha avuto un singolo fondatore o leader, ma si è sviluppato come un movimento collettivo e spontaneo. È stato influenzato da diverse correnti culturali, filosofiche e sociali dell'epoca. Alcuni dei principali precursori e influenze del movimento si possono cercare nei seguenti correnti di pensiero: Beat Generation I poeti e scrittori della Beat Generation, come Allen Ginsberg e Jack Kerouac, hanno contribuito a sviluppare un'etica contro-culturale basata sulla libertà personale, l'esplorazione del mondo interiore e la critica della società di consumo. Movimento per i diritti civili Il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, guidato da figure come Martin Luther King Jr., ha ispirato gli hippies nella loro lotta per l'uguaglianza, la giustizia sociale e l'opposizione al razzismo. Movimento pacifista Il movimento pacifista che si è sviluppato durante la guerra del Vietnam e ha avuto un impatto significativo sugli hippies, che si sono uniti alle proteste contro la guerra e hanno adottato il pacifismo come valore centrale. Controcultura bohémien La controcultura bohémien degli anni '50 e '60, caratterizzata da un atteggiamento ribelle nei confronti delle norme sociali e culturali, ha fornito un terreno fertile per lo sviluppo del movimento hippy. Movimento per la libertà sessuale Il movimento per la libertà sessuale e l'emergere della contro-cultura sessuale hanno influenzato gli hippy nella loro concezione di amore libero, sessualità aperta e liberazione dalle restrizioni sociali. Caratteristiche del movimento Hippy Il quartier generale del movimento hippy era concentrato nella zona di Haight-Ashbury a San Francisco, dove migliaia di giovani si riunivano in una comune ricerca di libertà e sperimentazione. Altre comunità hippy emersero in varie parti degli Stati Uniti e in altri paesi del mondo. Gli hippies si vestivano in modo informale, spesso con abiti colorati, gonne lunghe, fiori nei capelli e simboli pacifisti. La musica svolgeva un ruolo centrale nella cultura hippy, con artisti come Bob Dylan, The Beatles, Janis Joplin e Jimi Hendrix che ispiravano e incantavano il movimento. Tuttavia, alla fine degli anni '60, il movimento hippy iniziò a declinare a causa di vari motivi, tra cui la commercializzazione della cultura hippy, la diffusione di droghe più pericolose, il deterioramento delle condizioni di vita nelle comuni e la repressione delle autorità. Nonostante la sua breve durata, il movimento hippy ha lasciato un impatto duraturo sulla società, influenzando la musica, la moda, l'arte e le questioni sociali. I valori di pace, amore e libertà promossi dagli hippies continuano a ispirare e ad affascinare molte persone ancora oggi. Il movimento hippy e l’ecologia Il movimento hippy ha avuto una forte connessione con l'ecologia e l'ambiente. Gli hippies erano spesso profondamente preoccupati per la salute del pianeta e la conservazione della natura. Molte delle loro convinzioni e pratiche si basavano su una visione di armonia con l'ambiente naturale. Gli hippies promuovevano uno stile di vita semplice e sostenibile, cercando di ridurre l'impatto sull'ambiente attraverso scelte consapevoli. Si impegnarono nell'agricoltura biologica, nell'alimentazione vegetariana o vegana, nel riciclo e nel riutilizzo dei materiali. Inoltre, erano spesso coinvolti in operazioni di attivismo ambientale, partecipando a proteste contro la distruzione dell'ambiente, come la deforestazione o la costruzione di dighe. Avevano una forte convinzione che l'equilibrio ecologico dovesse essere preservato per il bene delle future generazioni. Il movimento hippy ha contribuito a diffondere un'attenzione crescente verso le questioni ambientali e ha contribuito alla formazione dell'attuale movimento ecologista. Anche oggi, i valori ecologici e il desiderio di proteggere l'ambiente continuano ad essere parte integrante della cultura e delle preoccupazioni di molte persone, anche al di fuori del movimento hippy. Ideali del movimento hippy sul consumismo Il movimento hippy si opponeva al consumismo e promuoveva uno stile di vita semplice e anti-materialista. Credevano che la società fosse troppo focalizzata sull'acquisizione di beni materiali e che questo portasse a una mancanza di significato, alienazione e distruzione dell'ambiente. Invece di concentrarsi sul possesso di oggetti materiali, gli hippies valorizzavano esperienze, relazioni interpersonali, creatività e spiritualità. Cercavano di trovare la felicità e il significato nella condivisione, nell'amore, nella musica, nella natura e nella ricerca interiore. Inoltre, spesso adottavano uno stile di vita frugale, cercando di ridurre il proprio impatto ambientale e di consumare meno risorse. Erano sostenitori del riutilizzo e del riciclo, incoraggiando l'uso consapevole delle risorse e promuovendo l'auto-sufficienza.

SCOPRI DI PIU'

Slow Life: La Semplicità della Vita e il Rasoio di Occam

Slow Life: La Semplicità della Vita e il Rasoio di OccamFin dal Medioevo la questione della visione dell’esistenza umana imponeva un ripensamento verso la semplicitàdi Marco ArezioIn ogni epoca storica, da quando abbiamo memoria, l’uomo si è interrogato su come poter semplificare il proprio rapporto con la vita, come avere un approccio più semplicistico, che non vuol dire leggero o superficiale, per rendere più naturale e meno complicata l’esistenza. Per non scomodare grandi nomi come San Francesco, oggi disturbiamo un altro frate, un Francescano dal nome di Guglielmo Occam, che si era fatto portavoce di una idea di vita basata sulle scelte ”semplici” e sulle semplificazioni di quelle difficili. Il Francescano Guglielmo Occam nacque a Ockham, in Inghilterra, nel 1288 e si distinse subito per la sua fervida intelligenza. All’età di 11 anni fu mandato in convento per poter studiare, imparando così a leggere e scrivere. Notato dal priore, su inviato a Londra a perfezionare gli studi accademici, diventando poi insegnante sia in Inghilterra, ad Oxford, che in Francia a Parigi. La sua vita intellettuale, come pensatore, fu spesa su questioni allora di grande importanza, come la definizione del potere assoluto dei Papi, come Papa Giovanni XXII, su temi come il concetto di povertà evangelica e, di carattere più politico, se l’imperatore potesse deporre il papa. Le sue idee rivoluzionarie sulla conduzione dell’esistenza gli portarono in dono, però, anche una scomunica e un processo per eresia, dal quale riuscì a salvarsi scappando da Ludovico IV il Bavaro a Pisa, per poi passare a Roma e successivamente a Monaco, dove morì nel 1349. Guglielmo di Occam è diventato famoso per il suo principio della parsimonia e della semplicità, definito successivamente “il rasoio di Occam” che, in modo conciso afferma l’inutilità di fare con più quello che si può fare con meno, che detto con la lingua latina di allora recita “quia frustra fit per plura quod po-test fieri per pauciora”. Il rasoio di Occam indica i comportamenti in vari campi: - Scientifico, dove suggerisce eliminare gli esperimenti eccessivi, inutili nella ricerca della verità. - Ambientale, dove suggerisce di allinearsi ai principi della vita della natura che influenzano l’ambiente, semplificando le teorie, le operazioni e le analisi. - Personale, dove suggerisce la necessità di un approccio all’esistenza più minimalista e parsimonioso. Le tensioni che oggi accompagnano la nostra vita, per buona parte sono create da noi stessi, non che ci divertiamo a farci del male, ma è il frutto ad un approccio ai problemi con metodologie complesse, dove la mente cerca di controllare ciò che non possiamo in alcun modo fare. Le aspettative elevate rispetto al livello di vita che conduciamo, il senso di frustrazione su situazioni che non riusciamo a raggiungere o a governare, il sentimento di invidia verso gli altri, la corsa al raggiungimento di obbiettivi che riteniamo indispensabili, quando molte volte non lo sono e il senso di poter vivere per sempre, portano alla nostra sofferenza strisciante. Occam ci suggerire come “rasoiare”, tagliare tutti questi fardelli, accettando una vita più semplice e meno complicata.

SCOPRI DI PIU'

Slow Life: Avevamo Tutto e non lo Sapevamo

Slow Life: Avevamo Tutto e non lo Sapevamodi Marco ArezioCi sono termini molto attuali come slow food, slow trekking, slow life, slow job, brunch, time life, che vogliono far rivivere ad un movimento di persone, una vita più lenta, un atterraggio più morbido alle giornate, un marginalizzare i rapporti con i social per rivivere quelli veri, tra le persone, i famigliari, gli amici, gli amori e chiunque sia disposto ad ascoltarti.Sembra che le persone stiano riscoprendo i contatti reali, a discapito di quelli immateriali attraverso gli smartphone, di confrontarsi, di ridere, di commuoversi, di raccontare le proprie esperienze guardando l’interlocutore negli occhi per cogliere le sue emozioni, darsi nuovi appuntamenti e coltivare nuove amicizie e relazioni. In sostanza si cerca un’empatia perduta, uno scambio di sensi, ammiccamenti, sorrisi, commozione e voglia di costruire una rete di relazioni vera, presente e conosciuta. Ma chi ha qualche anno in più sa che tutto questo c’era già, era il modo di vita comune, dove nessuno si nascondeva dietro un profilo social, non poteva essere molto diverso da quello che era e forse, ci si prendeva un po' meno sul serio. Ricordo che c’era la vacanza estiva che durava dai due ai tre mesi. Aveva un nome obsoleto ed in disuso, "la villeggiatura". Tanti partivano addirittura ad inizio giugno od ai primi di luglio e tornavano a metà settembre. L' autostrada era una fila di Fiat 850, 600, 1100, 127, 500 e 128, Maggiolini e Prinz. Non era guardato affatto chi aveva la Bmw la Mercedes o l'Audi, perché gli status symbol allora non esistevano. Era tutto più semplice e più vero. La vacanza durava talmente tanto che avevi la nostalgia di tornare a scuola e di rivedere gli amici del tuo quartiere, ed al ritorno non ricordavi quasi più dove abitavi. La mattina in spiaggia la 50 lire per sentire le canzoni dell'estate nel juke box o per comprare coca cola e pallone. Il venerdì chiudevano gli uffici e tutti i papà partivano e venivano per stare nel fine settimana con le famiglie. Si mandavano le cartoline che arrivavano ad ottobre ma era un modo per augurare "Buone vacanze da..." ad amici e parenti. Malgrado i 90 giorni ed oltre di ferie, l'Italia era la terza potenza mondiale, le persone erano piene di valori e il mare era pulito. Si era felici, si giocava tutti insieme, eravamo tutti uguali e dove mangiavano in quattro mangiavano anche in cinque, sei o più. Nessuno aveva da studiare per l'estate e l'unico problema di noi ragazzi era non bucare il pallone, non rompere la bicicletta e le ginocchia giocando a pallone altrimenti quando rientravi a casa ti prendevi pure il resto. Il tempo era bello fino al 15 di Agosto, il 16 arrivava il primo temporale e la sera ci voleva il maglioncino perchè era più fresco. Intanto arrivava settembre, tornava la normalità. Si ritornava a scuola, la vita riprendeva, l'Italia cresceva e il primo tema a scuola era sempre. "Parla delle tue vacanze". Oggi è tutto cambiato, diverso. La vacanza dura talmente poco che quando torni non sai manco se sei partito o te lo sei sognato. E se non vai ai Caraibi a Sharm o ad Ibiza sei uno stronzo. O magari hai tante cose da fare che forse è meglio se non parti proprio, ti stressi di meno.Una risposta certa è che allora eravamo tutti più semplici, meno viziati e tutti molto più felici, noi ragazzi e pure gli adulti. La società era migliore, esisteva l’amore, la famiglia, il rispetto e la solidarietà. Fortunati noi che abbiamo vissuto così. La vita era quella vera insomma. Categoria: Slow life - vita lenta - felicità-- Autore sconosciuto

SCOPRI DI PIU'

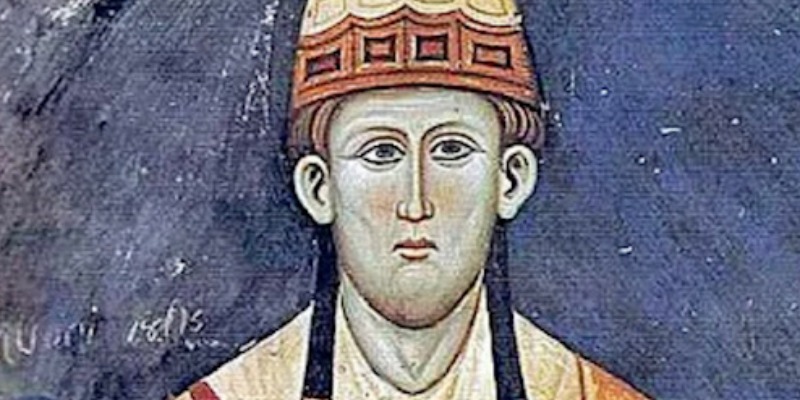

Come nasce nel 990 d.C. lo Slow Trekking Moderno ad Opera di Sigerico

Come nasce nel 990 d.C. lo Slow Trekking Moderno ad Opera di SigericoCome nasce nel 990 d.C. lo Slow Trekking Moderno ad Opera di Sigericodi Marco ArezioA cavallo dell’anno mille lo spostamento della popolazione era limitato alle aree in cui viveva e lavorava, non c’era l’abitudine, né probabilmente le possibilità economiche, per visitare città o luoghi distanti dalla propria residenza. Inoltre le strade erano insicure per via del brigantaggio e delle lunghe distanze tra un paese e l’altro, lasciando i viaggatori a lungo senza la possibilità di chiedere aiuto. La vita scorreva imperniata sulle lunghe ore di lavoro nei campi o presso qualche bottega artigianale o mercato rionale e, alla fine della giornata, il popolo non aveva altri svaghi che visitare qualche taverna per bere del vino e la domenica partecipare alla messa. Quando una persona doveva mettersi in viaggio era per estrema necessità, sapendo i pericoli a cui andava incontro e il lungo periodo di assenza che ne conseguiva. La componente religiosa era uno dei motivi per cui le persone che potevano si decidevano a muoversi dai propri paesi, con lo scopo di fare un pellegrinaggio verso i luoghi sacri che erano identificati in Roma, la terra Santa e Santiago di Compostela. Il viaggio era vissuto, dal punto di vista spirituale, come una purificazione dei peccati commessi precedentemente, al quale si partecipava dopo aver effettuato un percorso di pentimento, come riappacificarsi con il nemico, pagare i debiti contratti e fare delle offerte alla chiesa. Il pellegrinaggio era sentito come un viaggio non solo fisico e geografico, ma soprattutto interiore, in cui la fatica era parte del percorso di redenzione e dove il tempo non aveva alcun valore. In base alle disponibilità economiche il pellegrino decideva la propria meta e le strade per raggiungere le tre destinazioni culto della fede cristiana. A partire da X° secolo d.C. l’Italia fu percorsa, per centinaia di anni, da pellegrini di tutta Europa che si spostavano verso Roma a visitare la tomba si S. Pietro, inoltre maggiore importanza la città l’acquisì quando Papa Bonifacio VIII dichiarò il primo giubileo, con la Bolla Antiquorum habet fida relatio, emanata il 22 febbraio del 1300. In quell’occasione il Papa istituì l’Indulgenza Plenaria a tutti i pellegrini che avrebbero visitato, un certo numero di volte nell’anno, le Basiliche di San Pietro e San Paolo fuori le mura. Altri pellegrini proseguivano, sempre a piedi, verso i porti Pugliesi per imbarcarsi in direzione della Terra Santa, con lo scopo di visitare i luoghi legati alla vita di Gesù, ovvero Betlemme, Nazareth e Gerusalemme. In quel periodo gli Arabi detenevano il controllo delle aree di interesse per il Cristianesimo, ma essendo tolleranti i pellegrini non ebbero grandi problemi. Quando si insediarono i Turchi, considerati rozzi e battaglieri, si decisero scorte armate per proteggere i pellegrini. Infatti, nel 1095 il Papa Urbano II organizzò la prima crociata per liberare Gerusalemme dagli invasori Turchi. Questa prima crociata fu semplicemente un pellegrinaggio armato e, coloro che partivano, non chiamavano se stessi crociati, ma pellegrini. Il precursore di quello che oggi chiamiamo “slow trekking”, di cui si condividono ancora oggi molte delle ragioni per cui i pellegrini si mettevano in cammino, fu l’arcivescovo di Canterbury Sigerico, che nel 990 d.C. partì a piedi da Canterbury, in Inghilterra, attraversando la Francia e l’Italia, arrivando a Roma per ricevere dalle mani del Papa il Pallium, il paramento liturgico simbolo del compito pastorale riservato ad alcuni delle alte figure ecclesiastiche. L’arcivescovo, durante il percorso di ritorno verso Canterbury, scrisse un diario minuzioso, tappa per tappa, in cui annotava le sue impressioni, le locande in cui riposava e il percorso che faceva. Nacque un documento storico di eccezionale importanza che ancora ora oggi è una pietra miliare per i pellegrini odierni. Oggi la componente religiosa dello slow trekking non è più la sola ragione, ma l’essenza, laica o spirituale per cui ci si mette in cammino, ha una valenza comune. Partire vuol dire soprattutto essere in viaggio, non arrivare velocemente e a tutti i costi, ma godere del tempo che si investe in questa esperienza per stare con se stessi. L’importanza di un viaggio introspettivo, nella natura, senza distrazioni della vita moderna, riporta ad una dimensione che non si vive normalmente, in cerca di pace e senza nessuna necessità. Le motivazioni che spingono a vivere questo viaggio sono le più disparte, ma hanno un comune denominatore che è la ricerca della parte migliore di se stessi, che non può essere cercata con l’assillo del tempo, perché nessuno è in competizione e tutti sono alla ricerca del proprio equilibrio, come i pellegrini del medioevo.

SCOPRI DI PIU'